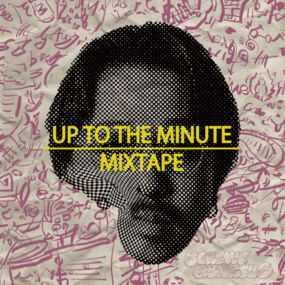

Nulbarichのボーカル・JQのソロプロジェクト、Jeremy Quartusがミックステープ『UP TO THE MINUTE MIXTAPE』を2月11日(水)にリリースした。

彼の活動はここからが本当のスタートだろう。2024年いっぱいでバンド活動を休止したJQは、昨年Chaki Zuluをプロデューサーに招いた“Back To Paradise”で新たな一歩を踏み出す。その後STUTSとの共作“Beat Tub”、セルフプロデュース作“Relapse”を発表し、年明け一発目のリリースとなるのが本作だ。

「生きた心地がしないまま生きていた」という1年を経て作られた本作は、今後の活動においても重要な指針であり、彼の創作を下から支える基盤となるはずだ。Nulbarichのメンバーでもある知己の仲・山﨑豪や、LAで出会ったというベーシスト・Yuki “Lin” Hayashiらと共に作った近況報告たるミックステープには、JQの変わらないセンスと飾らない素顔が刻まれている。

「Jeremy Quartusとしての僕を知ってもらえるような年にしたい」──2026年、彼の音楽にもう一度出会ってほしい。

Interview & Text by Ryutaro Kuroda

Photo by Motomi Mizoguchi

空白期間に生じた葛藤や迷い

――2024年12月にNulbarichが活動休止し、1年と少しの時間が経ちました。ひとりで活動してみてどうでしたか?

JQ:活休しても雰囲気や環境は変わんないのかなと思って、最初はあんまり気にしてなかったんです。でも、いざ止まってみると、メンバーと連絡を取る時間も減ってきて、稼働がなくなることでミュージシャンでいる時間が少なくなっていくというか……。ちょっと寂しくなったのかな、いろんな葛藤がありましたね。このままで僕はいいのかとか、これからどういう風にソロを形にしていくかとか。結局できることをやっていっただけなんですけど、かなり迷ったと言えば迷ったし。

――実際どうやってスタートを切ったのでしょうか。

JQ:1曲目(“Back To Paradise”)と2曲目(“Beat Tub”)をプロデューサーに頼んで、MVもNulbarichの頃から一緒にやっていた太一(木村太一)に、僕のソロを一緒に想像してもらう形で作ってもらいました。それがなかったらスタートも切れてなかっただろうし、そのぐらい何もなかったんですよね。

振り返って考えてみると、ミックステープが吐き出されるまでのこの1年は超絶しんどかったのかなって思います。その時々で思っていることを精一杯吐き出してきたから、過ごしているときはそんな風に思っていなかったけど、今のこの安心感と比べると、生きた心地がしないまま生きていたんだなと思います。

――最初の2曲をChaki Zuluさん、STUTSさんにそれぞれ依頼したのはなぜですか?

JQ:Chakiさんはヒップホップやクラブ系のプロデューサーの中でたくさんヒットを生み出している方ですし、Nulbarichの存在も知っていただいていたので。今の音楽業界を作り出してるプロデューサーさんに、「Nulbarich・JQのソロ活動、俺だったらこうする」というのを、純粋に聞きたかったというのもありました。

STUTSくんはそう遠くない距離感の中で活動してきて、フェスで共演したり、お仕事でも1回ご一緒させてもらったことがあって。僕たちのことをもっと近い距離で見ているから、Chakiさんとは違うベクトルでJQのソロというものを想像してもらいたかったんです。このふたりなら最初の基盤になる曲を作ってくれると思ったし、その2曲があった方が僕もやりやすかったんで。

それらを踏まえて、3曲目にはその対比として“Relapse”という曲を出しました。最初の2曲で対外的に「JQのソロってこうじゃない?」というのを提示してもらった以上、僕自身で僕を表現する、ということを恐れずにやらないといけないなと。

JQ:そして今回のミックステープですね。こんなにピュアに自分と向き合って、それを音にするというのは久々でした。「僕は今、こんな感じです」みたいな。それだけが並べられた作品なのかなって気がします。

――『UP TO THE MINUTE MIXTAPE』ができて、整理されたところがありそうですね。

JQ:結構ありますね。一旦フラットになったというか。Nulbarichがストップしたので、表立って僕が活動できるものは、パッと見プロデュースワークしかなくなった状態じゃないですか。今回の作品を作ったことで、シンガーソングライターとしての名刺をしっかり持てるところまで持っていけたから、それでスッキリしてるのかな。まだアーティストとしてやってますよ感を、ちゃんと提示できるようになりました。

――1曲目の“Knife & Fork”は華がありますね。ブラスが入っていて祝祭感もあり、ピアノの音と共に楽曲のムードを作っているように思います。

JQ:“Knife & Fork”はライブですでに披露している曲なんです。ソロをやるってなって、時系列的にはたぶん一番最初にできた曲なのかな。“Lights Out feat. Jeremy Quartus”(Nulbarichの活動休止前ラストアルバム『CLOSE A CHAPTER』の最後に位置する楽曲)で「Nulbarichをお休みします」「一旦看板を降ろします」っていうのを伝えて、その次にできた曲だったと思います。

JQ:なので、(“Knife & Fork”を)作っているときにはバンドじゃなくなるというのが頭の中にありました。僕は元々ビートメーカーで、割とヒップホップ寄りのビートを作っていたこともあり、そこを何も気も遣わずに全力で出したような楽曲ですね。2000年初頭の勢いのあるヒップホップっぽいビートを作り上げて、そこにメロディを乗せていきました。

――確かにトラックはヒップホップ色強めですね。ただ、かといってJQさんがラップをするわけではない。

JQ:ヒップホップというカルチャーに対するリスペクトの部分で言えば、僕は元々DJをやっていて。ビートメイクなら自分もタッチできるんじゃないかと思って始めたんです。一方でMCとかグラフィティ、ダンスなどに関しては、自分じゃできないと思って選ばなかった。ラップってリアルが色濃く出てくるものだと思うし、一番リスペクトを置いてるからこそ、自分ではラップをしなかったというのはありますね。

――“Knife & Fork”の上音や音色で意識したことはありますか?

JQ:勢い。ビートが遅くても自然と頭が振れるというか。過去のインタビューでも言っていたかもしれないですけど、東西南北のいろんなヒップホップ好きが集まっても、クラブでAlicia KeysとJay-Zの“Empire State Of Mind”が流れると全員が「ニューヨーク!」って歌ってしまうような、あの無条件のヒップホップの強さみたいなものに惹かれるんですよね。

Zeebraさんの゙“Street Dreams”もそうだし、Jay-Zのカムバック作“Show Me What You Got”もそうですけど──それを聴くと何か強くなった気がしたり、一体感が生まれたり、アンセムになったり……“Knife & Fork”はそういうキーとなるトラックになってくれたらいいなと思って、よりヒップホップっぽいブラスサンプリングにしたのかなと思います。

――勢いがあって、2000年代的なニュアンスがあって、ゆったりしてても乗れるトラック、というキーワードからはPharrell Williamsを想起しました。

JQ:The Neptunes、N.E.R.D時代も含めて、Pharrellはもちろん、やっぱTimbaland、Kanye West、Just Blazeあたりがプロデューサーとして際立っていたとき、いわゆるサンプリング主体からDTMメインへと変わっていったタイミングでもあると思うんでけど、僕はやっぱりその音が好きで、上がる曲を作ろうとすると自然とこっちになるんだなと。そんな話を、“Beat Tub”を作るときにSTUTSくんと話してたんです。Timbalandっぽいハットレスで隙間のある感じをやってみようとか、基盤にあるのはブーンバップだったりするよね、みたいな。

僕はDJ Premierを神とする90年代ヒップホップを掘りながら、リアルタイムで2000年代を消化していった人生だったので。それがSTUTSくんとの共通言語になっていたし、“Beat Tub”より“Knife & Fork”の方が先にできていたので、その答え合わせをしている感じもありますね。

「何も変わってないつもりだったけど、いつの間にか裸になっていた」

――2曲目の“BADASS”は太いベースがインパクトありますね。

JQ:ソロになってからはNulbarichのメンバーじゃない人にも参加してもらっていて。“BADASS”で共作してるのは、LAで仲良くなったリンさん(Yuki “Lin” Hayashi)というベーシストです。向こうで10年くらい活動されている方で、コロナ禍を一緒にサバイブした仲でもあるんです。LAに行ったときに彼のセッションライブに遊びに行ったり、かなり強い影響を受けていて、そのリンさんと一緒に曲を作れたのはデカいかな。いい刺激をもらえました。

――“Knife & Fork”のリリックもそうですし、“BADASS”が《Tapping the beats in my mind(心の中でビートを刻む)》から始まるところも含めて、この2曲はJQさんの制作風景や日常の感じがそのまま表現された曲になっているように思います。

JQ:音楽のことを考えているとき以外は、ほぼ飯食ってるか、風呂入ってるか、トイレ行ってるかなんで。その4択だったら曲を作ってるときのリリックが出てくるのが自然なのかな(笑)。

ただ、今までだったら「この言い回しは前に使ってるからやめとこう」とか、情景が他の曲と被ってたら「こういう方がいいんじゃない?」って言ってくれる人もいた。今回はそういった判断がなくなった気がします。Nulbarichの表現として、バンドのボーカルとして、という考え方から、「僕が何を言うか」に変わったというか。より自分っぽいものが出てくる、リリックの差はそこに尽きるのかなって気はします。

――屋号がなくなったことで、リリックにも変化が出てきている。

JQ:「ナルバリ家」として言うか、「僕」が言うか、みたいな。まあ、Nulbarich時代もあんまり意識はしてなかったんですけどね。ほとんどセルフプロデュースでやってたし。ただ好きなようにやっていたつもりが、いつの間にかそれが屋号になって、それをみんなで守るという形になっていた。それがなくなったことで、何も変わってないつもりだったけど、いつの間にか裸になっていたということですね。

――“Deep End”には特にJQさんらしさを感じました。スイートなポップソングで、Nulbarich時代から変わらないJQ印の甘いメロディがこの曲にはあるように思います。

JQ:ありがとうございます。Nulbarichの僕と、ソロの僕、全く異なるものだと、違う人間になっちゃうじゃないですか。だから共存させていくことが必要だと思いました。……でも、最初はとにかく対比に走ったんですよ。ソロをやるなら、もういっそのことNulbarichが大好きな人をがっかりさせるぐらい逆に行ったろうみたいな。

――その気持ちもわかる気がします。

JQ:そうじゃないと生きる道ないんじゃないか、みたいな焦りもあったし、(バンドとソロの楽曲が)一緒になるのは怖かったから。めちゃくちゃ悩んだかってっ言ったらそうじゃないんですけど、常にそれが頭の片隅をよぎるというか。

でも、最終的に辿り着いたのは、やっぱりNulbarichではできないことをやりつつ、だからと言ってNulbarichっぽさに対して拒否反応を起こさないこと。“Deep End”はスタッフの評判もよくて、じゃあ入れちゃっていいかなと、そういうバランスになれたのかなと思います。

……なんか、そんなところを行ったり来たりしていた1年だったんですよね。この6曲のバランスが一番しっくりくる。僕自身がパッと聴いても、「あぁ、揃ったか」みたいな感覚がありますね。

――自然体になれたということですね。

JQ:時間が解決してくれたのかな。この1年はスタッフも一緒にああでもないこうでもないと悩んでくれて。一旦Nulbarichから離れましょうとか、「やっぱり戻って〜」とか、「やっぱこうじゃね?」とか。それを一緒にできたのはデカかったかな。要所要所で、いい意味でちゃんと事故れたから、そういう経験を経て道が見えた。正解はまだ見えてないですけど、「これは違う」って思うものはわかったので。そうじゃない方向へ走っていくために、この6曲があるんじゃないかな、という気はしています。

遊び心と新たな取り組み。盟友・山﨑豪との制作プロセス

――“HOLY”はまさにNulbarichではできなさそうな、独白のような曲だと思います。

JQ:シンプルですからね。ベースとギターしかない(笑)。あと、この曲はスキットという感覚でもあります。今回のミックステープは現状の自分をとりあえず晒しときます、というステップなんで。“HOLY”は半分アレンジが変わっていく余白も含めて、一旦半分だけアップロードしとこうみたいな、そういう遊び心の部分もあります。

――なるほど。

JQ:今までだったらあまりやらないようなレコーディングでしたね。マイクスタンドを立てて歌うところで、椅子に乗っかってギターも弾いて。ボーカル用のマイクでギターも録ってるんですけど、そこにシンセベースを入れておしまい、みたいな。メジャーレーベルにレコーディングスタジオを押さえてもらって、いい環境で録るためにマイクを立てて……というのを完全に無視した曲。作り方含めていろんなリミットが外れていった作品になったかもしれません。

――“BIG BUG BEAR”はジャズからの影響を感じます。

JQ:これはメロディが先にあって、割と普通のダイアトニックコードの中で作っていって、そこにいわゆるジャズアレンジを施した曲です。メロディに対してコードを付けていきたくて、Nulbarichのメンバー・山﨑豪をアサインしました。

スタジオでアカペラに対してコードを付け直していったんですけど、いわゆる4拍に1回コードが変わっていくとかではなくて。一言一言にコードを付けていくぐらいの流れで曲を作ったんです。歌詞とメロディのラインに対してどのテンションを入れるか、どのぐらいふわっとさせるとハマるのかとか、その場その場でザキさんと話しながら決めていく。「ここはもう少し悲しい感じにしたい」とか「次の行で気持ちが晴れていくけど、ここではまだバレたくない」とか、歌詞とメロディにリンクする部分を細かく考えて。ハーモニーというものをここまで分解して作ったことがなかったんで、めちゃめちゃ苦労したけど満足度は高いです。

――《worst nightmare(最悪の悪夢)》という言葉が出てくる歌詞も印象的です。

JQ:イギリスの伝承で、悪い子の夢に出てくるバグベア(Bugbear)というのがあって。日本で言うと「なまはげ」ですかね。“BIG BUG BEAR”は、なまはげを僕の悪夢に閉じ込める、みたいな曲です。僕のことを邪魔するお化けを、一番怖い夢の中に閉じ込めて、僕は次に行くねっていう。

今の世の中って、ふわっとしてればなんとなく生きていけるけど、いろんなものに目を向ければ向けるほどカオスになっているじゃないですか。自分の精神状態もバグるぐらいまで目を向ければ、この世の中がどんだけぶっ壊れてるかもわかると思う。《worst nightmare》が僕の中では現実で、そこから抜け出したいという欲望の曲なんです。

――なるほど。

JQ:ザキさんは普段から、ジャズの現場でもボーカルと一緒に伴奏することが多くて、いわゆるトップラインや歌に対する理解度がとても高いんです。

一緒にこの曲の感情を考えながら制作した結果、よりファンタジーな仕上がりになった気がします。言い方が正しいかはわからないですが、少しディズニーっぽさもあるというか、映画音楽のような印象がありますね。

――おっしゃったように、今は本当に酷い世の中だと思うんです。ミュージシャンとして、そうした社会とどういう風に向き合ったり、影響を受けたりしていると思いますか。

JQ:うーん……音楽に落とし込んでいる時点で、その行為自体が僕は現実逃避であるとは思ってるんですけど。だから現実から目を背けていると言われればそうだし、でも背けざる得ない世の中だからこそ曲が生まれるわけだし、このタイミングでこういう曲が生まれてきてることに関しては、悪いことじゃないかなと。僕は世の中をどうしたいとかはあんまりないですけど、なんかもう少し上手いことやってくんねぇかな、とは思いますけどね。

――政治ひとつ取ってもそうですね。

JQ:こういうのって正解がわかんないもんじゃないですか。でも、それこそ僕のソロも正解がわかったんじゃなくて、いろんなダメなことに気づいてここに辿りついたんです。世の中もいろんなエラーを起こして、学んで、ちょっとでもいい方に進んでくれたらいいですよね。一番よくないのは、同じ過ちを繰り返すこと。それだけは世界中どこでも望まれないことだと思いますし、なんかそういうのがリンクしてたのかもしれないですね。

「2026年はJeremy Quartusとしての僕を知ってもらえるような年に」

――“Warmer and Fluffier”は子守歌のような優しいメロディで、個人的には先ほども話に上がったNulbarichの“Lights Out”を思い出しました。

JQ:この曲もキーボードのザキさんと一緒に共作しました。“Lights Out”もそうですけど、ゴスペルだったりジャズだったり、割とそっちのコード進行の中で歌ってるものですね。ここまで素直にジャズめいた楽曲はやってこなかったんで、タケルと過ごした時間が長かったからこういうタイプの曲が2曲になったとも言えるし、それくらいシンプルな話かもしれないです。

――《もう溺れたくない でも離れたくない》と歌ってますね。

JQ:本当に自分の感情と向き合った曲ではあって。切っても切れない何か──たとえば自分の場合は音楽とか──に対して歌っている曲なんですけど、僕の中では一番素直な言葉だと思います。君に溺れたくないし、これ以上沼りたくない、それでも離れたくない、みたいな。

でも、世の中っていうのは、自分が欲してる気持ちよりも強くいかないとそれを得られなかったり、逆に少し離れてみないと崩れてしまうことがたくさんあると思うんです。僕が音楽に向き合う距離感だったり、いろんなものとの距離感がズレたときに生じる感情が、そのままこの曲に乗ってるのかなって思います。溺れたくないけど離れたくないという二面性を、ちゃんと維持しとくことが大事かなって。そうすると、いつかどこかで繋がんじゃない? という感覚があります。

――本作リリース以降の展望も少しだけ聞かせてください。ライブはどんな風にやっていますか?

JQ:共作したリンさんとか、(Nulbarichの)メンバーのKeity、ザキさんに参加してもらって。あとは全部自分でやってます。これからはもっといろんな形でやっていきたいです。

――ソロ名義でステージに立つときは何を意識していますか。

JQ:まず1個目標としてあるのは、ひとりで立っても遜色ないアーティストになること。そして意識しているのは、無理をしないっていうこと。Nulbarichの中で僕が自由にやってこれたのは、もちろんメンバーの支えがあったからなんですけど、それがなくなったからといって怯えずに、無理してカッコつけたりせずにやれることをやる。「僕は僕なんで」と。

だから、スタイル的にはあんまり変わっているイメージはないですね。ステージ上でとにかく楽しむ、それをみんなに感じ取ってもらう。現状この6曲と昨年リリースした3曲で9曲あるし、これで1時間くらいのライブはできるので。2026年はJeremy Quartusとしての僕を知ってもらえるような年にしたいです。

――シーンやリスナーに対して、改めて挨拶し直す感じですね。

JQ:そうですね。やっぱり僕にとってはNulbarichの存在が圧倒的に大きいので、「(ソロで)やってまっせ!」というのが届きにくいというのが悩みというか(笑)。

知り合いからも「解散してどう?」とか連絡きますからね。「いや、してねーし!」みたいな(笑)。やっぱり活動休止という情報が出てから、それが解散という風に捻れていって、そこで止まっている人もいて。……もしかしたらそれが一番多いんじゃないかな。

――それは少なからずありそうですね。

JQ:自由に自分の表現ができているから、せっかくならたくさんの人に聴いてもらいたい。なので、気持ち的にはもう一度みかん箱の上からじゃないですけど、2026年はひとつずつライブをやっていく年にできればと思っています。

【リリース情報】

Jeremy Quartus 『UP TO THE MINUTE MIXTAPE』

Release Date:2026.02.11 (Wed.)

Label:Beat Tub Club

Tracklist:

01. Knife & Fork

02. BADASS

03. Deep End

04. HOLY

05. BIG BUG BEAR

06. Warmer and Fluffier

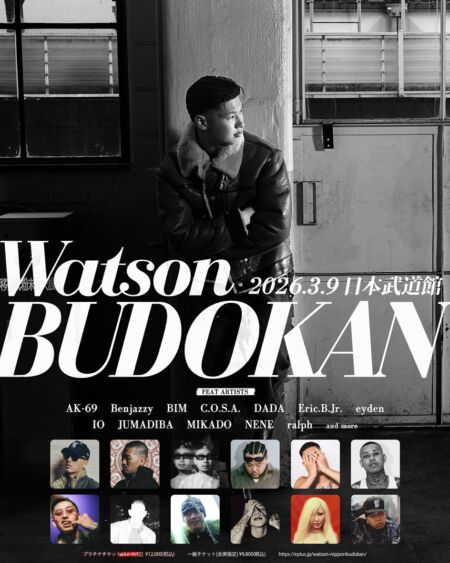

【イベント情報】

『Jeremy Quartus “Beat Tub Club”』

日時:2026年2月20日(金)

[1st] OPEN 17:00 / START 18:00

[2nd] OPEN 19:45 / START 20:30

会場:Blue Note Tokyo

日時:2026年2月21日(土)

[1st] OPEN 15:30 START 16:30

[2nd] OPEN 18:30 START 19:30

会場:Blue Note Tokyo

日時:2026年2月24日(火)

[1st] OPEN 17:00 / START 18:00

[2nd] OPEN 20:00 / START 21:00

会場:Billboard Live OSAKA

==