00年代初頭から巻き起こったガレージ・リヴァイヴァル、ロックンロール・リヴァイヴァルといったバンドからの影響と、そこに受け継がれているロックの偉大なる先達への憧憬を強く感じさせるサウンドで話題を集めるDYGL(デイグロー)。

彼らがこの度リリースした待望の1stアルバム『Say Goodbye to Memory Den』は、The StrokesのAlbert Hammond Jr.と同バンドの2011年作『Angles』、2013年作『Comedown Machine』においてプロデュースを手がけたGus Obergのふたりをプロデュース、エンジニアに招いたことでも高まっていたその期待値を遥かに上回る傑作だと言えよう。

何度かのバンド名変更を経て、確立されたそのあまりにも正攻法過ぎるサウンドはより一層研ぎ澄まされ、過去を振り返ることを恐れず、過去に囚われ過ぎることもなく、連綿と続くロックのDNAを自然体な形で現代へと受け継がせることに成功したDYGL。果たして彼らは一体どのようにしてこの2017年において、屈折することなくロックの正道を突き進むに至ったのか。その答えを探るべく、インタビューを敢行した。

Interview by Takazumi Hosaka

―まず最初に、昨年末にDYGLの下中さん以外のメンバーが在籍していたYikiki Beatが活動休止となりました。差し支えなければ、そこに至った経緯を教えて頂けますでしょうか?

Akiyama:元々Ykiki BeatもDYGLも同じ頃に始まったバンドで、それぞれのバンドに違ったコンセプトがありました。Ykiki Beatが休止したのは、外的な要因ではなくバンドのクリエイティビティを考えた上での決断でした。それぞれのメンバーに音楽的なヴィジョンはあったと思うのですが、進みたい方向やどうしてもこれがしたいという様な目標がバンドの中で明確でなかったこと、そして周りから期待されていることと自分たちがやりたいことが全く異なっていたのも一つの原因かもしれません。あの頃は外から見て、期待の新人の様な扱いを受けていたことも認めますが、僕たちはただ音楽的にもっと新しいことを見出したいだけだった。ただその中で、メンバー間で音楽的に目指したいヴィジョンが共有しきれなかったことが、休止の一番の理由だったと思います。

―なるほど、わかりました。では、話をDYGLに変えて。この度リリースされることになった待望の1stアルバム『Say Goodbye to Memory Den』はGus Oberg(ガス・オバーク)とAlbert Hammond Jr.(アルバート・ハモンド Jr.)がプロデュースを手がけたという点でも大きな注目を集めています。何でも自分たちが好きな作品を手がけているエンジニアの候補を挙げていって、その候補の中にGus Obergがいたというのがキッカケだったらしいですね。具体的にはGus Obergが手がけたどの作品が気に入っているのでしょうか?

Shimonaka:一番最初に話に出たのはDrownersというニューヨークのバンドの1stアルバム(2014年リリースの『Drowners』)ですね。あとはイギリスのThe Viewの作品だったり、もちろんThe Strokesもそうですし。

―なるほど。The Viewの作品も手がけているんですね。

Akiyama:The Viewはたぶん一番新しい作品(2015年リリースの5作目『Ropewalk』)だけですね。特別「あの作品が良かった」、「あの作品みたいにしたい」っていうよりも、Drowners、The View、The Strokesといったこれまでに彼が手がけてきたバンドのラインナップが自分たちのテイストに近いと思ったので、一緒に働きやすいんじゃないかな、という感じでした。

―ちなみに、Drownersの1stアルバムには、具体的にどういった点に惹かれたのでしょうか?

Shimonaka:ジャケットにイギリス国旗とアメリカの星条旗を混ぜたようなモチーフが入っているんですけど、僕らみたいに日本で音楽をやってると、当たり前ですけどアメリカとイギリスの音楽両方に影響されていく。そういう折衷感みたいなものが、ジャケットだけでなく彼らのサウンドにも表れているように思うんです。なので、そこは僕らが参考にするべきポイントなのかなって。

Akiyama:何よりもギター・ロックだってことが大きいです。シンセを入れたりサンプリングを入れたりせず、まずシンプルにギター・バンドであるというのは、DrownersにもThe ViewにもThe Strokesにも言えることで。そこにこだわっているバンドって今はそんなに多くないと思うので、Gusがそういうバンドと仕事しているっていうのは大きかったですね。

Shimonaka:そもそもDrownersが出てきた時、こんなにガツンとしたギター・ロックをやってるっていうところにすごく感動して。しかもよく調べてみたら、ボーカルは元々イギリス出身なのに、渡米してバンドをやってるっていうこともわかって、そういうところにもすごい共感したんですよね。そのボーカルはモデルもやっていて、ニューヨークに行ったら彼が起用された広告がたくさん貼ってあったりするんですけど。

Akiyama:渋谷にも貼ってあったね。でも、Drownersに初めて会った時はまだGusの話しとかはしてなかったよね。

Shimonaka:そうだね。

Akiyama:今回のレコーディング以前にNYに滞在していた時、Berlinっていうバーでライブをしたことがあったんですが、そこに偶然Drownersのメンバーも遊びに来ていて。やっぱり行動範囲が似てるんだなって思いましたね。

―では、Gus Obergは彼らに繋いでもらったのでしょうか?

Akiyama:いや、彼らと出会った時はまだプロデューサーとかエンジニアをどうするっていう話になっていなかったので。Gusの存在もその時は知りませんでした。ただDrownersのメンバーがライブを気に入ってくれて、「DrownersのNYでのリリースパーティで演奏しないか?」って言ってもらえたんですけど、その時は日本に帰る直前だったので、実現せず。今後どこかで共演できたらいいなって思いますね。

―実際にこの2人にプロデュースしてもらうことが決まった時、バンド内ではどういう感想、反応が出てきましたか?

Shimonaka:ちょっと警戒してたよね(笑)。

Akiyama:正直に言うと、僕らはセルフ・プロデュースがしたかったんです。というのも、今まで外部のプロデューサーと一緒に働いたことがなかったので、面識のないプロデューサーと一緒にやると、アルバムの方向性、ヴィジョンが自分たちの目指す方向からズレてしまうんじゃないかと思っていたので。なので、最初はエンジニアだけ見つけてお願いする方向で考えていました。直前にリリースしたシングル『Waste of Time』もAaron Dobosというエンジニアの方に自分たちのやりたい方向性を伝える形で制作して。その延長で、ファースト・アルバムくらいはプロデューサーなしで、今までやって来た通りの方法でやろうと決めていたんです。

だから、今回彼らにプロデュースをお願いするかどうかは結構悩みました。もちろん嬉しい話なんですけど、さっきのThe ViewのアルバムとかもかなりAlbertの色が強く出た作品になっていたので、自分たちのアルバムにしてもDYGLらしさが失われたらどうしようという不安はありました。でも、色々と話し合う中で、これよりいい話は中々ないだろうし、きちんとコミュニケーションが取れるのなら賭けてみてもいいんじゃないかって。だから期待半分、不安半分でニューヨークまで行きましたね。ただ、The StrokesやAlbertの作品のいちファンとしては純粋に嬉しい気持ちもありました。

―なるほど。では、実際に会った時のファースト・インプレッションはどうでしたか?

Kachi:本当は僕らのマネージャーと一緒に会おうって話しだったんですけど、スケジュールの都合で上手くいかず。僕らだけで会いに行くことになったんです。で、その待ち合わせが蕎麦屋だったんですけど(笑)。

Akiyama:SOBAYAっていう蕎麦屋がNYにあって(笑)。

Kachi:最初、僕と秋山で先に入って、「Albertいつ来るんだろうね」って話してたら、僕らのすぐ横に座ってて(笑)。

Shimonaka:実際に話してみたらすごく親しみやすい人でしたね。

Akiyama:あれだけ成功した人なのに偉ぶったところも全然ないし、子供らしさもあるんだけど、基本的にはとても紳士的で。すごい人だなと思いました。

Shimonaka:本人はすごい色々な本とかを読んでて博識で、今ではお酒も絶ってるし、どこか悟ってる感じもありました。で、普段すごい落ち着いてるんですけど、ふざける時は僕たちよりも全然ふざけるっていう(笑)。

Akiyama:ふざけ倒してたね(笑)。それでも遊びと仕事のバランス感がすごくて。仕事モードになると「この音はOK」、「これはダメ」っていう判断がものすごく早いんです。しかも、それだけ自分の中に明確な判断基準を持っているのに、僕らが「これはこうだと思う」って意見を言うと、そこはしっかり聞いてくれて。プロフェッショナルな人と一緒に仕事をすることは、とても気持ちの良いことでした。

もちろんアーティストとプロデューサーの関係にも色々なタイプがあるはずで、アーティストが完全にワンマンで、自分が「こうしたい」っていう確固たるヴィジョンを持っていて、それに沿うタイプのプロデューサーもいれば、アーティストから色々な方向性を引き出していくタイプの人もいると思うんです。プロデューサーとしてのAlbertは、自分がやりたい方向性と僕らが思い描いている方向性との兼ね合いを見つけていく人でした。自分の意見を必ず提示してくるけど、僕らの意見も試させてくれる。今回のレコーディングに使える期間は9日しかないとわかっていたので、ダメとわかっているものをやらせてもしょうがないと思うんですけど、それでも一回は試させてくれるんです。それで、いざやってみると「意外といいじゃん」って認めてくれることもありましたし、やってみたけどダメだったとなれば僕らも諦めがつく。お互いリスペクトしながら作業ができたのはとてもよかったと思いますね。

Shimonaka:判断の早さはすごく印象的でしたね。Albertが提案してきたことでも、試してみてダメだったらすぐにそれを認めて、「ゴメン。これはダメだ、やめよう」っていう感じで。ダラダラしないし、結果的に彼に判断してもらったことは、後から考えてみると全て的確だったんですよね。

―GusとAlbertの役割でいうと、AlbertがプロデューサーでGusはエンジニアという役割だったのでしょうか?

Akiyama:基本的にはそうですね。Gusは長年そういったプロダクションの仕事をやってきているので。でも、確かにディレクションなどはAlbertがメインなんですけど、いざレコーディングが始まると、想像していたよりもGusもたくさん意見を言ってくれて。実際のエンジニアリングはGusとRed Bull StudiosのMarkがやってくれたのですが、プロデュースに関してはAlbertとGusが共同でっていう感じでしたね。

―では、そもそも今作に向けて曲を書き始めたのはいつ頃からなのでしょうか?

Akiyama:「Let It Sway」など前のEP(『Don’t Know Where It Is』)にも入っている曲は、EPをレコーディングする2015年の秋冬より以前にできたものなので、一番古くて2年前くらい。一番新しい曲だとそれこそ今回アメリカに行ってからレコーディング直前に書いた曲もありますね。

―アルバムの最後になる「I’ve Got to Say It’s True」が一番最後に書いた曲ということでしたよね。

Akiyama:確かな順番とかは曖昧なんですけど、「I’ve Got to Say It’s True」は元々コーラスの部分だけ他のバースにくっついてる形でデモ音源が存在していて。結構前に作ったフレーズで、良い部分だけ取り出して使いたいとは思っていたんですけど、中々上手い使い方がわからなかったんです。僕らの曲にはそういうパターンが結構あるんですよね。例えば、今回のアルバムの「Crazy」っていう曲は、リフだけ2012年に作ってあった曲のデモ音源から取ってきたもので。そういう意味で言えば、「A Matter of Time」とか「Let It Out」辺りの曲が一番新しいって言えるかもしれないですね。レコーディング直前に改めてアコギを弾きながら曲を書いてる中で生まれた曲でした。今回は10月〜12月の期間にアメリカに滞在していて、レコーティングは11月26日からの9日間。なのに、10月に現地に着いた時点ではまるっと完成している曲が予定の半分くらいしかなくて。一応完成していたものも実はアレンジが固まってなかったりで、レコーディング本番直前までずっと練り続けていました。

ー曲を練るというのは、具体的にどのような作業を行っているのでしょうか?

Akiyama:基本的に今までは僕がある程度曲の構成、歌のメロディ、コード、歌詞、そして自分の頭の中で鳴ってるドラムやベースのイメージも含めてデモ音源を作ってからメンバーに渡していたんですが、今回はギターとドラムしかできてないようなモノも先にメンバーに聴いてもらって、アレンジもメンバーと一緒に以前より密に詰めていきました。

―それはスタジオで合わせながら?

Akiyama:いや、曲を詰めるためのスタジオっていうのはあんまりやってないですね。基本的にスタジオというよりは、宿泊先でDTMを広げてやる感じで。みんなで集まって、そこにギターやベースを繋げたりしながら、プレイバックして練っていくっていう感じでした。限られた時間の中で一気にやるのではなく、リラックスしながら時間もたくさん使って。

Kachi:あくまでスタジオは、先にPC上にまとめたアレンジを再現する場所だったよね。

Akiyama:うん。レコーディングのための練習みたいな感じでね。レコーディングは日数がきっちり決まってたので、ある程度演奏を固めておかないといけなかったんです。なので、曲の内容を詰めるというより、演奏をできるようにしておくという意味でスタジオに入ることはありました。作品が録音当日のコンディションに左右されてしまうのは怖かったですし。

―作品だけに限らずライブなどの面にも及ぶ話なのですが、DYGLからは50〜60年代から今日に至るまでのロックンロールの長い歴史への愛情を感じるというか、そこに誠実に向き合っているという姿勢を強く感じます。自分たちがそういったプリミティブなロックに惹かれ続ける理由っていうのはどこにあると思いますか? ある意味、広い視野で見るとプリミティブなロックが好きだということ自体が特殊ともいえる世の中になってきましたよね。

Shimonaka:そうですね。う〜ん、なんだろう……。

Akiyama:……怒りや悲しみを抱えながら……(笑)。

Shimonaka:ちょっと笑ってんじゃん(笑)。

Akiyama:純粋に楽しみたいっていうのが大きいと思います。僕らにとっての、僕にとっての楽しい音っていうのがこのギター、ベース、ドラムで構成されているシンプルなバンド・サウンドだった。そのサウンドに憧れて、自分でも鳴らしたいと思った。それは僕らにとってはとても自然なことでした。

Shimonaka:そもそものこのバンドは大学のサークルで始まっていて。サークルの部室で、置いてある機材も壊れまくってるようなところだったんですけど、そこでただただデカい音を出してガチャガチャ合わせてみる。まだベースもいなかったし、ドラムのシンバルも割れてるような状況だったんですけど、そういう所にバンドのルーツがあるんです。

あと、これは僕だけなんですけど、とにかくギターが一番好きで、それ以外何も楽器ができなかったんです。だから、それに対する情熱はありますね。ギター・ロックと呼ばれるようなサウンドがどんどんなくなっていく、目立たなくなっていくような状況を考えると、なおさらその愛情も増すというか。

Akiyama:一番人間味があるというか。ロックってある意味人間の弱さがすごく滲み出る音楽だと思っていて。でも、最終的にはそういった弱さや憂いとか、負の感情も全部包括した上で、ポジティヴなエネルギーに転換できる音楽なんだって感じてるんです。他のジャンルの音楽と比べるのは難しいんですけど……。でも、やっぱり自分がロックで育ってきたっていうのが一番大きいと思いますね。そういうロックのエネルギーを自分が受け取ってきたから、それを自分からもアウトプットしたい。

Shimonaka:その話を聞いていると、ロックのルーツは元々ブルースにあるじゃないですか。ブルースっていうのは元々辛く、過酷な歴史から生まれてきているけど、その歌が乗っかるコード自体はメジャー・コードで、曲調も明るい。だけど、その中には確かに悲しみとかが内包されている。僕らも決して意識してやっていたわけではないけど、そういった点は共通していて。ということは、実はルーツにブルース的なものがあって、だからこそプリミティブなサウンドに惹かれるし、アウトプットする音もそういったサウンドになるんじゃないかなって思ったんです。Radioheadみたいなどんどん進化していくようなロックは、そういった感情の表現方法も少し違う気がするんですけど……。いや、でも結局同じなのかな。捉え方次第というか。

Akiyama:ただの商業的なポップ・ミュージックには、悲しみが足りない。というか、感情そのものが足りないような印象を受けるんです。あまり共感できないんですよね。ギターの激しい音とか歌詞にある感情とか、色々なものが引っ括められたロックに感化されて育ってきたので。でも、改めて考えるとやっぱり難しいですね。砕いて言ってしまえば、自分が好きでやってるっていうだけだから。

―ロックの歴史を追うと、今名前が挙がったようなRadioheadのように、ロックというもの自体には変化し続ける性質も内包されているということが言えますよね。それを踏まえた上で、敢えてプリミティブなロックをこの時代に鳴らすことに対して、どのような考えをお持ちでしょうか? もちろんただの懐古主義でないことは明らかでしょうし。

Akiyama:やっぱり50年代にElvis Presley、60年代にThe KinksやThe Beatlesとかが出てきたりして、あれだけの衝撃と後世に対する影響を与えたのは、新しかったからっていうのがすごく大きいと思うんです。その後も70年代にはパンクが出てきたり、The Smithsがいて、Oasisがいて、ロックはどの時代も常に変わり続けていた。そこには新しさがあったからこそ、当時の若者が自分たちの音楽として受け入れていったんだと思うんです。

もちろん僕らも化石みたいな古典的なロックがやりたいわけじゃない。ロックから離れている人が多かろうが少なかろうが、自分たちにとって新しいものとして表現できれば、自分としてはいいんじゃないかなって思うんです。もちろん過去に対するリスペクトは常に持ってますけど、やっぱり今の時代でやっている意味は追求していきたいと思っているし、それは終わらない戦いみたいなものなのかもしれないですね。僕らも答えは出てないですし、自己満足にはなりたくない、ただ自分が昔好きだったモノの焼き直しにはしたくない。でも、表層だけの新しいだけの音楽も嫌だなと思うんです。そこにはやっぱり人間的な感情が欲しいし、普遍的な価値も見出したいし、新しいことにチャレンジしてるっていうクリエイティブな精神も感じたい。少なくとも一人のソングライターとしてはそう思っています。

Shimonaka:新しい音楽が出て来るっていうこと自体は普遍的じゃないですか。それがどうやって出てくるかというと、やっぱりテクノロジーの変化とか、時代の情勢とかが大きく影響しているんだと思うんです。で、そういうことを自然なスタンスで受け入れて、自分たちの中で咀嚼していれば、それだけで新しい音楽になると思うんですよね。ピストルズが出てきたのは時代の情勢の変化が大きいだろうし、たぶんRadioheadに大きな変化をもたらしたのはテクノロジーの進歩だろうし。作為的に新しいことをするのではなく、時代の流れに身を任せるというか。きっとそうすれば、勝手に周りが「新しい!」って言ってくれるんじゃないかなって思うんですよね。

―なるほど。

Akiyama:変わらないのは人間の感情だと思うんです。どんなに時代を経ても、「喜び」とか「悲しみ」という感情は変わらない。なので、サウンドの面では新しいことに挑戦しつつも、そういうプリミティブで人間的な感情っていうのは常に自分たちの音楽に存在していて欲しい。

―では、今おっしゃったサウンド面での変化で、今作において挑戦したことを教えてもらえますか?

Akiyama:単純に今回のレコーディングでは今までの作品では使ったことのないような音作りを試せたっていうのはありますね。

Shimonaka:昔は選択肢に入っていなかった「遊び」みたいなことができるようになったよね。あとは機材とかも変化してますし。

Akiyama:さっきの話と繋がるんですけど、周りを見渡して、誰もやっていないことを探すっていうのは逆に時代に囚われているというか。そういうのは嫌なので、僕らは自分たちの中で新しいことに、自分たちがやっていなかったことに挑戦してみて、そこで必要だと判断したものを取り入れていきました。ギターもスタジオで借りられるものを試したりしましたし、12弦ギターの音、ウーリッツァー(エレクトリック・ピアノ)とかも入れてみたり。それは歴史的には決して新しくないかもしれないけど、自分たちの経験という意味では大きな、そして必要な一歩だった。まずはそうやって色々な経験値を積みたい。あと、今作でとにかく意識したのは、良い曲をストレートに届けるということで。無駄な音や装飾で邪魔せず、真っ直ぐに響かせる。そういったことを意識しました。

―なるほど。またちょっと話が逸れてしまうのですが、プリミティブなロック、古典的なロックには、破天荒とかアウトロー的な要素と切っても切り離せない構図がありました。DYGLは、そういったロックの遺伝子を強く受け継いだサウンドを鳴らしながらも、こう言っては何なんですが、非常に真面目だなって思うんです。特にライブのMCとか。

Akiyama:今回受けたインタビュー3本中3本とも同じようなことを言われました(笑)。

そうですね、たぶんある意味では音楽的にストイックじゃないとできないんじゃないかなって思いますね。単純に好きだからとは言え、他国の音楽や文化を勉強したり、咀嚼したりっていうのは骨が折れることなので。それでも、好きなことなのでむしろそれもやってて楽しいことなのですが。ただおもしろいのが、最近のイギリスのバンドもめっちゃ真面目って言われてたりしているんです。Catfish and the BottlemenがNMEで「真面目なOasis」っていう風に書かれていたり、Noel GallagherがArctic MonkeysやKasabianのことを「あいつらは音楽は良いが時代を代弁しようとしていない」と揶揄してみたりとか。言葉の真意はともかくとして、たぶん時代の流れは世界的に大きく作用している気がします。時代によってモラルのバランスというのは変わってゆくというか。今では破天荒に見える昔のあり方も、当時は今ほど珍しくなかったかもしれないですし。ただ世界的に言えることだと思いますが、一般人がしたことでさえすぐネットで拡散したりもするので、時代全体が慎重になっている面ももしかしたらあるかもしれません。

―SNSやネットの発達も大きく関係してくる話だと。

Akiyama:間違いないですね。

Shimonaka:さっき、The Golden Cupsのルイズルイス加部さんの自伝を読んでいたんですけど、やっぱり時代が大きいと思うんですよね。昔はライブ・ハウスでは喧嘩がいっぱいあったり、相当治安が悪かったらしいけど、今はそんなこと全然ないし。

Akiyama:それはある意味時代が、カルチャーが成熟したっていう風にも捉えられるかもしれないよね。それをつまんなくなったっていう人もいるかもしれないし、それは僕らにはわからない。ただ、僕らは自分たちが正しいと思ったように生きてきて、やりたいことをやって、言いたいことを言うことしかできない。だからこれがパンクっぽいからって言って唾を吐くとか、そういうのはすごい嫌なんですよね。「〇〇〇っぽく」はなりたくない。OasisもThe Libertinesも大好きで、彼らは確かに破天荒だったけれど、彼らの真似をして同様に振る舞うことに果たして意味があるのか。それよりも、僕は自分らしく在る方が彼らと肩を並べられる作品を作れるようになる近道なんじゃないかって思うんです。自分自身がそういう破天荒な時期に差し掛かったら、音楽も破天荒になるかもしれないですが(笑)。

ただ、そういう破天荒なロック・スターに憧れつつ、同時にDavid Bowieのようなひたすらにプロフェッショナルに徹したミュージシャンもすごいカッコいいなって思っていて。もちろん結局彼も他の例に漏れずヤンチャしていたと思うんですけど、労働者階級的な破天荒なキャラで売るわけじゃなく、自分が選んだ自分を生きる姿勢というか。自分にしかできないことをひたすら突き詰めるっていう方法論ですよね。

……で、こうやって色々考えたりしてみても、自分にできることっていうのは結局自分が正しいと思える方法、自分が気持ちいいと思う方法で生きることしかできないなっていう結論に至るんですよね。

Shimonaka:その発想自体が真面目って言われるのかもしれないけどね(笑)。

Akiyama:確かに(笑)。

Kachi:まぁ、根が真面目っていう……(笑)。

一同:(笑)。

―「根が真面目」という部分にも繋がるかもしれませんが、秋山くんが書くリリックは、シリアスなものが多いですよね。時に怒りのようなものが表出しているような気もします。そういったリリックはどのような意識の元、アウトプットしているのでしょうか?

Akiyama:僕は音楽と同じくらい言葉も好きなので、音楽のため以外にも詞は書いていて。音楽自体もそうなんですけど、言葉を書くことにはヒーリング的な意味もあるんです。言葉にすることで、自分の中にある複雑な感情を整理することが出来る。

でも、DYGLの曲に乗っける歌詞っていう意味では、音楽として聴かれることが大前提にあるので、まず音としての響きが美しくあるように意識しています。それはレコーディングの時にAlbertに言われたことでもあるのですが、「内容よりも、音の美しさが最優先だ」って。とはいえ、内容が蔑ろにされている歌詞も嫌なので、今作は両方が納得のいくところまで練って完成させました。自分の感情を起点としつつも、そこから膨らませてストーリーテリング的な要素も入れて。さっきも少し話したんですけど、曲を邪魔しないというか、むしろその魅力が増すような歌詞にするよう意識しましたね。

―では最後に、海外と日本を分け隔てなく活動してきたDYGLですが、今後の活動拠点における重きの割合などはどのように意識していますか? もしくは、何か思い描いている活動プランなどはありますでしょうか?

Akiyama:大きな、自分の人生のプランみたいなものを考えてみた時に、最終的に自分がどこにいたいかって考えると、結構難しいんですよね。いざ考えてみるとなかなかわからない。ただ、音楽を作るっていうことに焦点を絞ると、自分たちが刺激を受けたり吸収したいものが多いところにいたいです。アメリカに滞在している時には新しい発見やアイディアと出会ったり、自分たちの音楽を理解して受け入れてくれる人が多くて居心地がよかったんです。なので、基本的に活動の拠点は向こうに置けたらいいだろうなとも思うんですけど、今は自分たちの活動が以前よりも大きな規模に膨れ上がってきているので、改めてやり方は色々考えた方がいいかなって思っています。

だから、今すぐに「ここ!」って決めたくないというか。その時その時でフットワーク軽く、一番いい選択をしていけたらと。バンド活動の人生なんて本当に旅の人生だと思いますし。レコーディングやって、リリースして、ツアーして、たまにオフ取って。もちろん僕はずっとイギリスの音楽に憧れて育ってきたので、イギリスは依然として夢の国ですね。バンドとしてはまだ行ったことがないので、行ける日が楽しみです。

―音楽作りにおいて、アメリカの方が向いているというのは何が一番大きな要因だと思いますか?

Akiyama:細かく言えばたくさんありますけど、一番大きいのは人の在り方じゃないでしょうか。僕らと同じくらいの年代でも、大学を卒業して就活してっていう流れからはみ出すというか、自由に生きてるなって思える人がいっぱいいるんです。なので、自分が選んだ道を生きていても後ろめたく思う必要もない。あとは街で聴こえてくる音楽も違うし、インディ系の音楽をプレイできるヴェニューもたくさんある。演奏した後の反応も全然違うし、バンドとして前進してるっていう実感を得られるんですよね。ファンっていう訳ではなくても、僕らの音楽をいいと思った人が声を掛けてくれたり、繋がるべき人を繋いでくれたり。自分たちがリスペクトできるミュージシャンやアーティストが多いのもモチベーションに繋がりますね。

あとは、単純に自分たちが育った国を出て、全くの異国に滞在することで、余計なことを考えなくなるというか、ノイズをシャットダウンすることができるっていうのも大きいですよね。住宅地のど真ん中でハウス・パーティーをして、大きな音を出しても怒られないのは最高です(笑)。

―DYGLは初期からDIYな活動スタイルへのこだわりも見られましたが、活動の規模が大きくなり、関わる人間の数も増えてきていると思います。今後の活動スタイルとしてはどのようにお考えですか?

Akiyama:自分たちでも今、考えないといけないことが増えているように感じます。ただ、今自分たちが置かれている状況が誰もやったことのないおもしろい活動スタイルになってるんじゃないかっていう自負はあって。レーベルは一応自主レーベルという形式ですけど、日本ではマネージメントの契約もしています。海外でやりながらも、日本でも活動は形にしたい。DIY、インディっていう言葉も捉え方がどんどん難しくなってきていますが、ただ完全に自分たちの手だけで、スタッフもつけずに全部やるのがインディ・ロックなのかって言ったら、海外でも決してそんなことはない。本当にストイックなハードコアのシーンなんかは別かもしれませんが、海外のインディ・バンドには大体レーベルやマネージメント、それに加えてブッキング・エージェントまでついている。もちろんそれぞれの意思できちんと会社やマネージャーを選んでいるところは重要なポイントだと思います。

当たり前ですけど活動の規模が大きくなると、様々な事務作業や連絡作業などが増えてきて、全部自分たちでやるのは無理な状況になってきますよね。そうなると、一番大事な音楽にも集中できない。なので、僕らもマネージメントがついていてくれてすごい助かっているし、ある程度の規模で活動していくバンドにとっては、サポートしてくれる体制はあってもいいんじゃないかなって思います。特にこの国では圧倒的に商業的な音楽が強いので、多くの人に気づかれないところで、自分の手で出来ることだけやっていてもそのまま終わってしまう。いいバンドが世間に無視されて終わることほど悲しいことはありません。レーベルに関してはある程度自分たちでどういう仕組みになっているのかわかってきたので、そこはちょっと今後のことを考える上で、選択肢が広がったんじゃないかなとは思いますね。

ただ、今後どんなに活動規模が大きくなっても、作品を作る上でクリエイティブな部分での主導権は絶対にバンドが持ち続けるべきだと思います。音楽はもちろんですが、アートワークやフライヤー、告知の文章1つとってもバンドのイメージに繋がっていきます。そこの主導権を手放したらクリエイティビティの終わりですよね。僕らに限らず、バンドをやる以上自分たちがなぜそれをやりたいのか、明確な意思を持って活動するのは大切なことだと思います。

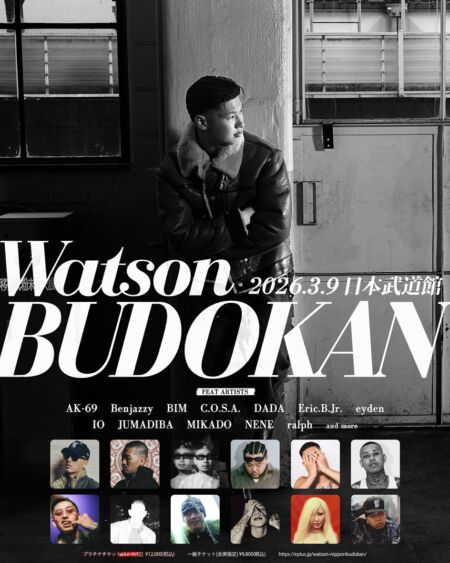

【リリース情報】

DYGL 『Say Goodbye to Memory Den』

Release Date:2017.04.19 (Wed.)

Label:Hard Enough

Cat.No.:HEC-002

Price:¥2500 (Tax In)

Tracklist:

1. Come Together

2. Crazy

3. Let It Sway

4. Take It Away

5. Thousand Miles

6. Boys On TV

7. Don’t Know Where It Is

8. Let It Out

9. Feel the Way

10. All I Want

11. Happy Life

12. A Matter of Time

13. Waste of Time

14. I’ve Got to Say It’s True