4月5日(土)、東京・渋谷の大規模複合施設「Shibuya Sakura Stage」内のイベントスペース・BLOOM GATEにて『TOKYO ALTER MUSIC SHOWCASE』が開催された。

本業やメイン活動(A面)とは異なる「B面」的才能を持つアーティストやクリエイター、はたまた渋谷のワーカーたちが集結するプロジェクト『SIDE-B』の一環として行われた本イベントは、新進気鋭のアーティストとして注目を集める北村蕗、Sagiri Sól、HALLEYによるライブのほか、東京のインディシーンを中心に活躍するjudgeman、Shun IzutaniによるDJプレイ、音楽業界のキーマンによるトークセッションで構成。「アジア」や「アワード」、「フェスティバル」など、昨今の重要なテーマをもとに仕掛け人たちが議論を交わした。界隈のオルタナティブを探り続ける人物たちの目からは、現在の音楽シーンはどのように映っているのか。

様々なアイデアが交錯するトークと、フレッシュかつエッジーなライブパフォーマンス & DJ。何かのきっかけになるような出会いとインスピレーションに、音楽の未来に期待を持てた。「alter(改造する、変える)」という名が示す通り、まさに変革の可能性を感じられるイベントだった。

Text Yuki Kawasaki

Photo by Yuma Yoshitsugu

フェス主催者が語る「続けること」の難しさと強み、アジアとの連帯

全3部にわたるトークセッションの1発目は、「音楽フェスを続けること -フェス開催当事者たちが語る想いと狙い-」。日本最大級の音楽フェス情報サイト『Festival Life』を運営する津田昌太朗をモデレーターに、兵庫県を舞台に音楽フェス『ONE MUSIC CAMP』などを開催する野村優太、アジアにフォーカスしたショーケースフェスティバル『BiKN shibuya』(以下、BiKN)の首謀者・藤澤慎介、今年4月で20周年を迎えた都市型音楽フェス『SYNCHRONICITY』のオーガナイザー・麻生潤、2021年に新潟県妙高市でスタートした新鋭フェスティバル『MIND TRAVEL』の主催者にしてSpincoaster Inc.代表・林潤がスピーカーとして登壇した。

ここでは音楽フェスティバルの継続性とアジアとの連帯、そして行政との連携にまで話が及んだ。津田が「新しいフェスもたくさん立ち上がるけれど、突然休止したり、ラスト開催を公言して終わりを迎えるフェスもある。フェスを続けるのって本当に難しい」と語ると、藤澤が『BiKN』とは別に運営に関わるサーキット型イベント『Shimokitazawa SOUND CRUISING』(以下、SSC)を引き合いに出しながら反応する。

「(SSCは)4社間で協議しながら2012年から2019年まで毎年やってましたが、コロナ禍の影響で2020年は中止になってしまった。今年ようやく復活できることになったんですけど、1社でも足並みが揃わないとなかなか実行できないんですよね。それで時間がかかってしまった。さらに5年も間が空くと、名前もやり方もめっちゃ変わるんだなと。だから『SYNCHRONICITY』みたいなフェスは途轍もないですよ。持続性って本来脆いものなんですけど、続けていった先にしか手に入らない強さはある」

2024年に15周年を迎えた『ONE MUSIC CAMP』を主催する野村は、フェスを持続させてきた立場だ。しかしそれと同時に、今年4月に新規フェス『MAGICHOUR』を兵庫県・淡路夢舞台 / 国営明石海峡公園で立ち上げている。同氏は中堅と新鋭、両方の視点から次のように語った。

「新しさゆえの難しさはあります。他のフェスがある中で、どういうクリエイティブで、どういうコンテンツを打ち出していくのかっていうところは、すごく考えます。(『MAGICHOUR』は)会場がすごく魅力的だったので、どうしてもやりたいという思いからスタートしたんですけど、一筋縄ではいかないなっていうのは感じていて。自分たちは兵庫県で3つフェスを主催してるんですが、新しく立ち上げたらまた別ブランドなんです。そこにお客さんをイチから呼び込まないといけない。5月に三田市でやる『ARIFUJI WEEKENDERS』は今年で3年目なんですけど、やっと軌道に乗ってきたかなという手応えです。投資のように、少しずつ積み立てていくのが大事だなと」

今年5年目の『MIND TRAVEL』のオーガナイザー・林はニューカマーの見地から「新潟でやったときは予算面でだいぶ無理があった」と前置きし、「ウチは音楽メディアや映像、アプリ制作とか、いろんなことやってるんですけど、フェスが一番理不尽で難しい」と明かした。

「当日になるまで集客もなかなか読めない。台風など天候の問題だったり、いろんなリスクがあります。……例えば映像にしてもデザインにしても手間をかけた分、基本的にはリターンが期待できますよね。あるいはその作業時間に対して給料が発生する。でもフェスを終えて色々精算してみると、めちゃくちゃ労力をかけても赤字だったみたいなことが平気である。そんな中、20年も続けているのは本当に素晴らしいこと。リスペクトしかないです」

津田の「そういった中で、何がフェス開催の原動力なんですか?」との問いかけに、麻生はこう答える。

「個人的に、フェスを続けるためには2つ大事なことがあると思っています。ひとつは情熱を持つこと。僕は20年前とマインドは変わらなくて、“いい音楽を伝えたい”という思いだけでフリーランスの状態でスタートしました。元々僕は計算ができるタイプじゃないから、最初は手書きの企画書を(初回の会場となった)代官山UNITまで持って行って、直接コンタクトを取ったんです。しかも書かれているのは予算とかじゃなくて、思いの丈をつらつら述べたもの。今となってはよくやらせてもらえたなと思います。そうやって周りの人たちを巻き込めるぐらいの情熱を持ち続けることが重要なんじゃないかなと思います」

「もうひとつは、実は昨年から『SYNCHRONICITY』を実行委員会化して、色んな会社さんに関わってもらえるようにしたんです。そこでジョインしてよかったと思ってもらえる環境をしっかり作ること。予算に関してもそうだし、満足してもらえるだけのリターンを作り出せるかも大事。これは20年続けてきて特に感じることですね」

その後トークテーマはアジア方面に移る。津田が「様々なチャレンジを試みる中で、次の項目にはアジアがあるように見えます」と水を向けると、藤澤は次のように語った。

「この4人はそこにフォーカスしているのが共通点だと思うんですが、恐らく現段階ではビジネスの部分を度外視で考えていると思うんですよね。日本のアーティストを呼んだほうが集客面でも無難だし、渡航費やビザを心配する必要もない。先ほど林さんが仰ったようにフェスの運営は可変性が非常に高いので、海外アーティストは招聘するだけでリスクがある。ただ、それでもアジアには大きな可能性があると思います。僕は『THISTIME RECORDS』というレーベルも運営していて、所属アーティストの随伴でアジアのいろんな国に行くんですけど、どこも爆発前夜というか、強烈なポテンシャルを秘めているように見える。アーティストの数がめちゃくちゃ多いってわけではないんですが、リスナーも含めてこれから上がっていきそうな熱量があるんです」

なお、先述した同氏のフェス『BiKN』は今年で3年目。昨年は全出演者38組中20組が主にアジアを拠点とする海外アーティストというラインナップを展開した。

野村は『ONE MUSIC CAMP』の取り組みとして、「10年以上前から(出演者の)アジア枠を作っていた」と語る。

「落日飛車(Sunset Rollercoaster)もブレイク前に出てもらったんですけど、僕らも当時から“いいアーティストを紹介したい”っていう思いを持っていて。……ちょっと話が飛ぶんですが、最近になって各国の行政がアーティストの海外進出をサポートするようになってきたんです。渡航費などを助成金として出してくれるようになって、その際に僕らがやってきたことを評価してくれる動きもあるんです。いちローカルではあるものの、その実績を他国の行政機関が買ってくれるのは嬉しいですね。まだ投資段階ではあるものの、この流れは今後も広がっていく実感があります」

麻生も自身のプロジェクトを引き合いに、ポジティブな見解を語る。

「僕のところでは、今年から台湾の『浪人祭 Vagabond Festival』とパートナーシップを組みました。フェス同士のコラボレーションなど、様々な環境を一緒に作っていくことが目的です。それから著作権管理事業などを手がける『NexTone』さんともパートナーシップを組んで、日本とアジアを繋ぐコライトレーベル『SYNCS』を立ち上げました。僕としてはアジアから日本に呼び込むだけでなく、その逆も積極的に取り組みたい。韓国とかは感覚も近いので、地理的にも行きやすいですし」

『SYNCHRONICITY'25』ありがとうございました❗最高の音楽と皆さんの笑顔に包まれた20周年でした‼️来年の開催は4/11(土)、4/12(日)です。今年のひとつひとつを来年へ繋げていきます。また『SYNCHRONICITY』でお会いしましょう‼️https://t.co/I4xdJj8nRL#SYNCHRONICITY25 #SYNCHRONICITY26 pic.twitter.com/rIiAtQorv6

— 𝗦𝗬𝗡𝗖𝗛𝗥𝗢𝗡𝗜𝗖𝗜𝗧𝗬 | シンクロニシティ (@_synchronicity) April 13, 2025

林はこれにストリーミングの側面から同意する。

「SpotifyやApple Musicなどが当たり前になって、言語の壁もなくなりましたよね。それまではCDを買わないと聴けなかったようなアジアのアーティストが身近な存在になってきた。国をまたいだコラボも増えてきていて、それに伴いそれぞれのファンベースが拡大したりする。そういった動きはリアルな現場でも起こっていて、今後ますますアジア間の交流は活発になっていくと思います」

アジアの現場を知る藤澤は、「アジアは国の間で色々あった、あるいは今もありますけど」と前置きしながら諸国の可能性に見解を述べる。

「政治的に難しいと思われる場合もありますが、現場レベルでは全然そんなことはない。何度か韓国にも行きましたが、日本のアーティストに対する需要がすごいんです。マインドも近いし、言葉は違うもののカルチャーにおいてはわかり合える実感を持ってます。欧米の人たちと仲よくなるのともまた違う気がしていて、喋ってると同じ言葉を話している気分にさえなる」

フェスの立場から語られた諸々のトピックは、いずれも今日的なものばかりだったように感じられる。登壇者たちの言葉にはそれぞれ具体性があり、各々のフェスやイベントがより楽しみになるトークセッションだったのではないだろうか。

日本の音楽に対する世界的な需要の高まり。新アワード設立の背景

続いて、「日本の新たな音楽賞とは -MUSIC AWARDS JAPANやTOKYO ALTER MUSICの思うアワードとは-」のテーマのもと、CEIPA理事 / Music Awards Japan実行委員会副委員長の稲葉豊、音楽レーベル/プロダクション『origami PRODUCTIONS』代表であり、昨年創設された『TOKYO ALTER MUSIC AWARD』の立ち上げメンバーでもある対馬芳昭が、本式典の内容と設立経緯について語った。

5月22日(木)にロームシアター京都にて、世界へ発信する国内最大規模の音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』が開催される。海外を見ればグラミー賞(アメリカ)、ブリット・アワード(イギリス)など主要な祭典が存在する今、なぜ新たに日本国内で授賞式が立ち上がったのか。対馬を聞き手として進行した。

「日本の音楽市場がグローバルと比較して遅れを取っている」ことを課題とし、稲葉はその原因として「世界がデジタルプラットフォームに移行する中、国内はなかなかそこにシフトしきれていない」と言及。続けて「プラットフォームの足並みが揃わないことが、日本のアーティストの海外進出になかなか繋がらない」と指摘し、その課題解決の一端として『MUSIC AWARDS JAPAN』が設立されたという。

「CEIPAはトヨタグループさんとの共同プロジェクトとして、日本のアーティストの海外進出を支援しています。今年3月にはAdo、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIが出演するショーケースをロサンゼルスのPeacock Theaterで行いましたが、7000人のキャパシティでソールドアウト。こうしたイベントを各地で行うこともミッションのひとつです。国内の大きな事業として、『MUSIC AWARDS JAPAN』があります」

「少し前まで、日本のアーティストが海外でライブを行うというときには国内から遠征するファンと現地の方々が半々程度という状況だったんですが、それが変わりつつある。3組のライブは予約の段階で売り切れていたのですが、会場に詰めかけたのはほぼ100%現地のファンでした」

これに対し、対馬はグラミーのJ-POPに対する評価を引き合いに、次のように問いかける。「少し前にK-POPがセンセーショナルな発展を遂げましたが、J-POPでも同じようなことが起きているということですよね。今年のグラミーの公式サイトのトップに、『2025年はJ-POPが躍進していく』という旨が書かれていてすごく驚きました。その中で、『MUSIC AWARDS JAPAN』の一番の目的はどういうところにあるのでしょうか?」

稲葉は日本の音楽市場の大きさに言及しながら、以下のように答えた。

「日本は世界2位の音楽市場を持っているので、海外からよりアクセスしやすく、あるいは双方向のプラットフォームになれればと考えています。年末には紅白歌合戦やレコード大賞がありますが、それ以外の時期に国内の音楽シーンを振り返る機会って実は日本にあまりない。リアルイベントが増える夏前のタイミングで音楽が話題になるような状況が作れれば、ビジネス的にも様々な可能性が出てくるのではと想定しています」

また、選考プロセスの透明性についても話が及び、稲葉は「可能な限り開示し、誰もが納得感を得られるようなアワードを目指している」と強調する。

「ちょっとぶっちゃけた話にも触れると、一番最初にですね、『MUSIC AWARDS JAPAN』に関わる団体の会長、理事長が集まって議論したときに、“仕込みはなしね”と念を押しまして。紐付けみたいなものも一切やめていこうと。で、そういうレギュレーションなどを取り決める中で、CEIPA実行委員会の委員長を務める野村(達矢)さん、理事長の村松(俊亮)さんも、そこを徹底するために自分たちが投票権を持つのを辞めようと定めて。選考プロセス自体に関わることも控える、そこから距離感を取るということですね。あくまで裏方として運営していくことを徹底しています」

トークセッションの最後には、『MUSIC AWARDS JAPAN』が今後目指す未来についても語られた。

「さらに日本の音楽の需要が高まったとき、色々な可能性が広がってくるのかなと思います。そういう意味では、音楽って国を下支えしている産業のひとつなのでは」と対馬が問うと、稲葉は次のように展望を述べた。

「まずは継続していくことが大事だと考えています。グラミー賞も今年2月で70回目なわけですから、やはり最初はそれがひとつの目安かなと。本家は現在90以上の部門がありますが、カテゴリーを増やしていって扱える情報を増やしていくことも重要だと思っています。現時点で60部門以上あるので、ぜひ『MUSIC AWARDS JAPAN』のホームページをご覧いただいて、どういった部門があるのか確認してほしいです」

様々な立場からみた『SXSW』、日本という括りでショーケースを行う意義

トークセッションの最後は、「SXSWでの日本人アーティスト達 -TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO supported by CEIPA-」。同日にライブも披露した北村蕗、ディストリビューションとPRが一体となったレーベルサービス『FRIENDSHIP.』の発起人・山崎和人、ディストリビューションサービス『TuneCore Japan』の代表・野田威一郎、レーベル『Namy&』のオーガナイザー・高波由多加がスピーカーとして登場した。

セッションのモデレーターを高波が務め、タイトルの通りアメリカのオースティンで毎年3月に行われる『SXSW Conference & Festivals』(以下、SXSW)について議論された。北村はアーティストとして、山崎や野田はレーベルオーナーやプロデューサー、マネージャーの立場で言葉を紡いだ。

山崎は「2013年ぐらいが初参加」と前置きしつつ、期間中のオースティンについて「ものすごい人だかりだった」と語る。

「すれ違うこともできないぐらい混んでました。そして全てのお店から音楽が流れてくるんですが、全部バンドの生演奏なんですよ。店先を通り過ぎるとまた違うミュージシャンが演奏している。その光景を目の当たりにしたときに、“とんでもない現実があるな”と……。そのあとも3回ぐらいアーティストをSXSWに連れて行きました」

そして昨年に続いて、FRIENDSHIP.、Spincoaster、Orchard Japan、TuneCore Japanがプレゼンターを務めるオフィシャルショーケース『INSPIRED BY TOKYO』が今年もSXSW期間中に開催され、北村のほか、XAMIYAやVivaOlaらも現地のヴェニューでパフォーマンスを披露した。

このショーケースが立ち上がった経緯について、山崎はSXSWのイベントとしての特異性を指摘する。

「世界中からたくさんの関係者が観に来るんですよ。そういう大規模なイベントなので、アーティスト単体ではなく“日本”という括りで何か打ち出していかないと、現地のオーディエンスも含めて効率的に呼び込めないのではないかと考えたんですね。昨年のショーケースでも感じたんですが、日本の音楽に対する注目度の高まりは顕著です。いろんなジャンルを横断しながらでき上がる楽曲、音楽的な多様性に惹かれる人が多いらしくて。今年ライブを行った箱が『Mohawk』というところだったんですが、常に人で埋まってました」

そこでパフォーマンスを行った北村は「私はそもそも海外でライブをすること自体初めてだったんですけど……」と切り出す。

「お客さんの反応が直(じか)で返ってくる感覚があって、すごく楽しかったです。イベントが重なってる影響でサウンドチェックなども少ししかできなかったんですが、その緊張感も結構楽しめたというか。現地の方から『あなたの音楽聴いてるよ』と言ってもらえたり、日本にいると実感しにくい声を聞けて嬉しかったですね」

また、北村は海外から見た「日本の音楽」というものにも自覚的になったという。

「さっき『多様性』って話が出たと思うんですけど、海外の人から見た『日本』のイメージもあると思うんです。日本人のアーティストがそのイメージから外れる場合もあるんですが、その際に海外のオーディエンスにどうアプローチしていくべきかは考えさせられました。自分の音楽性を変えずに、どうやって聴いてもらうのがいいだろうとか」

高波が「日本の音楽への注目度が高い今、SXSWを訪れる意味は改めてどこにありますか?」と問うと、野田は自身の経験から次のように語る。

「さっきの山崎さんの話にも通じるんですが、やっぱり音楽関係者の多さは特筆すべきだと思います。動いたら動いた分だけ様々な出会いがある。音楽が常に鳴っているのでアーティスト同士もすぐ繋がれますし、どこかの窓口からコンタクトを取るよりもずっとラフにコミュニケーションが取れるのも魅力ですね。僕も今回、Shao Dowっていうイギリスのアニメ大好きラッパーと知り合いました(笑)。1週間もあると予想もしてなかったところと繋がれたりします」

セッションのまとめとして、高波も「SXSWではないんですが、僕も実は日本のアーティストを海外に送り出す方法を模索中で、台湾のフェスとも話をしています。“このアーティストがこれだけ受け入れられたんだ”っていう事例を増やすことが大事だと思っていて、その辺りはみなさんと協力しながら進めていければなと。ご縁がありそうな方はよろしくお願いします」と締めくくった。

北村蕗、Sagiri Sól、HALLEY──注目の3組が繰り広げたパフォーマンス

トークセッション終了後、冒頭で述べた3組のアーティストによるライブパフォーマンスが行われた。オルタナティブなアイディアを持つ仕掛け人たちに呼応するように、エッジーな渋谷の夜に才能がはじけた。

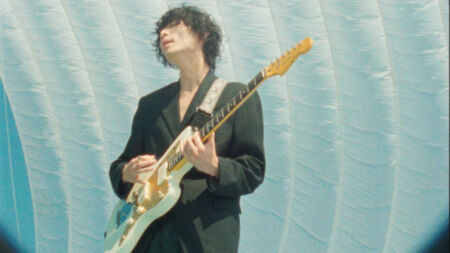

北村蕗はJeff MillsのマシナリーなグルーヴとSBTRKTのヒプノティックなビート感を併せ持ち、新世代のトラックメイカーとしてあまりにも眩しかった。4つ打ちの上でフルートもピアノも弾きこなして吹きこなす彼女の姿は、まさに変革の可能性を十分に感じさせた。

2組目のSagiri Sólは英『Dirty Hit』系列のインディロックを彷彿とさせ、けれどもオリジナリティも強烈に醸し出す。日本語詞で歌われた“ruby”は軽快なリズムとカラフルなメロディが印象的で、フロアのオーディエンスを躍らせた。そして何より、彼女は原曲を忠実に再現できる歌唱力の高さ、フィジカルの強さを持っている。今後さまざまな現場で名前を見ることになるであろう才能なのは間違いない。

トリを飾ったのはR&Bバンド・HALLEY。リハーサルでD’Angeloの“Brown Sugar”を演奏した段階ですでに全幅の信頼を置いていたが、ライブではさらに度肝を抜かれた。この日はアコースティック編成で楽曲を披露し、ボサノヴァ風アレンジなど老獪な対応力の高さを見せつけた。本イベントでは随所で未来を感じたが、彼らもまたブライテストホープ。本格的なブレイクも近いだろう。

【イベント情報】

『SIDE-B SPRING EDITION – TOKYO ALTER MUSIC SHOWCASE』

日程:2025年4月5日(土)

会場:SHIBUYA SAKURA STAGE 3F BLOOM GATE

[LIVE]

北村蕗

HALLEY

Sagiri Sól

[DJ]

Shun Izutani(Re.)

judgeman

[TALK SESSION]

林潤(MIND TRAVEL / Spincoaster)

野村優太(ONE MUSIC CAMP)

藤澤慎介(BiKN)

麻生潤(SYNCHRONICITY)

津田昌太朗(Festival Life)

稲葉豊(CEIPA理事 / Music Awards Japan実行委員会副委員長)

対馬芳昭(origami PRODUCTIONS)

北村蕗

山崎和人(FRIENDSHIP.)

野田威一郎(TuneCore Japan)

高波由多加(Namy&)

主催:SHIBUYA SAKURA GARAGEプロジェクト

協力:Camp Inc. / NiEW Inc. / BIG ROMANTIC RECORDS

※開催時間はプログラムにより変更になる可能性がございます