Red Bull主催の1on1ブレイキング(ブレイクダンス)バトル『Red Bull BC One』。2004年の開催から今年で21年を迎えた伝統のある、そして世界屈指のダンサーが参加する世界最高峰の大会だ。

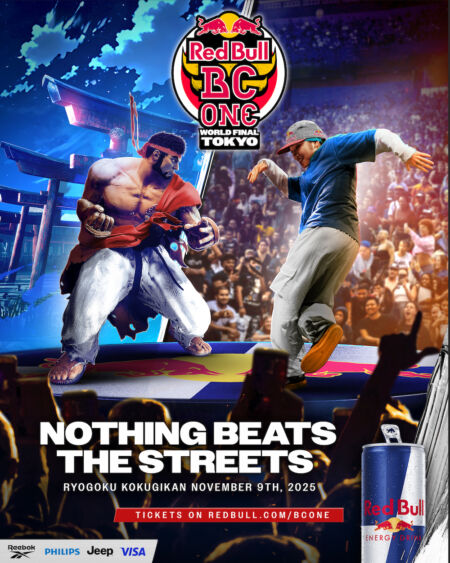

世界各地ですでに予選やイベントが行われ、大きな盛り上がりをみせている2025年シーズン。その世界最終戦『Red Bull BC One World Final Tokyo』は、11月9日(日)に東京・両国国技館で行われる。日本からはパリ五輪でも好成績を残したShigekixや、同じくパリ五輪のB-Girl部門で金メダルを獲得したAmiの実姉であり、世界大会でも好成績を収めるAYUの出場が決定している。

「日本」が大きな軸になっている2025年の世界大会だが、今回DJが流すバックで流れるビート/トラックは、Red Bullが制作に関わったオリジナルなビートが採用されることになった。しかも、そのビートメイカーには日本を活動の基盤に置く、世界的にも注目の高い面々が招集。以下がビートメイカーのリストである。

DJ Mitsu the beats

FKD

GOLD DIGGA

Katimi Ai(YY)

KO-ney

MET

Phennel Koliander

TOSHIKI HAYASHI(%C)

※AtoZ

この敏腕ビートメイカーたちがサザンオールスターズなども使用する日本屈指の有名スタジオに5日間顔を揃え、ビートメイクキャンプを行うという、これまでにないプロジェクト『Red Bull BC One World Final Tokyo 2025 Beat Camp』が進行した。

また、このキャンプは単にスタジオに入ってビートメイクをするだけではない。日本のヒップホップの黎明期から現在まで先端を走り、世界を活動の場に置くDJ KRUSH。世界大会でも優勝経験があり、裏方としても日本のブレイキングシーンを支えるB-Boy・KATSU ONE。ブレイクDJとして『BC One』をはじめとする数々のイベントに携わるDJ MAR SKI。ヨーロッパを中心にブレイクDJやトラックメイクを行うDJ ONE UPといった面々をヒップホップやブレイキングに関わるメンターとして招聘し、ヒップホップ/ダンスカルチャーへの理解を深めるという時間も取られた。

本稿ではその中から、DJ KRUSHのメンターセッション(聞き手:原雅明)と、ブレイカー・KATSU ONEとDJ MAR SKIの対談の模様をお届けする。

Text by 高木”JET”晋一郎

Photo by So Hasegawa, Suguru Saito

DJ Mitsu the beats, DJ KRUSH, 原雅明, FKD, GOLD DIGGA, 明日佳, MET

(下段)Katimi Ai, TOSHIKI HAYASHI(%C), KO-ney, 明日佳, FKD, GOLD DIGGA

レジェンドが語るDJ/ビートメイカーとしての哲学

原雅明:今回はKRUSHさんの視点から、ブレイキングやビートメイクについて伺いたいと思いますが、KRUSHさんの原点にはブレイキングがあるんですね。

DJ KRUSH:そうですね。きっかけは映画『WILD STYLE』。あの映画に衝撃を受けて、ヒップホップに興味を持ったし、俺も公園で音楽かけて踊ろうと思ったんですよね。ただ、知っていくうちにダンスよりもDJに興味が移っていって。それで原宿のホコ天(96年まで原宿で行われていた歩行者天国)に行ったら、CRAZY-Aのチームが踊っていたんですよね。俺らはそこにDJセットやサウンドシステムを持ち込んで、一緒にやるようになった。テキヤの友だちに発電機を借りたりして、完全にDIYでやってました。それが始まりですね。

原雅明:そしてKRUSH POSSE(DJ KRUSH、MURO、DJ GOによるユニット)に繋がっていくと。

DJ KRUSH:ラップはMURO、DJはDJ GOという構成ですね。当時のビートメイクは、ROLANDの「S-50」というキーボード型のサンプラーをメインに制作していて。最初はアメリカっぽいサウンド、本場感のあるものを目指して作っていた。それにみんな満足もしていたんだけど、僕個人は、いつしか「でも、これじゃ真似だよな」と思い始めて。他のメンバーは俺より若かったから、「いかにヒップホップをやるか」「USっぽくするか」を意識してたんだけど、俺は音楽で飯が食いたかったし、それを職業にしたいと思ってたから、「USを意識するだけじゃダメだ」と感じていて。それでKRUSH POSSEは分裂して、DJ GOとMUROは、TWIGYやP.H.FRONと合流してMICROPHONE PAGERに、俺はソロになる。

DJ KRUSH:俺はインストやトラックの方向に進むんだけど、そこで単なるインストじゃなくて、音がドラマを醸し出すような、ラップに負けないぐらいの物語性を音に乗せたいと思ったんだよね。もう「ビートが喋っちゃってしょうがない」みたいな。言葉がないのに、音がメッセージを伝えるようなものを作りたかった。そして、言葉に括られないからこそ、聴き取る側ももっと自由になる、国みたいな枠組みがどうでもよくなるようなイメージを目指して、制作に向かっていましたね。

原雅明:なるほど。それがKRUSHさんの独特のトラックメイクやプロダクションに移っていくと。まずは“Kemuri”を聴いてもらいましょう。これは94年リリースですね。

DJ KRUSH:31年前ですね。みなさんと同い年ぐらいの曲じゃないかな。収録されたアルバム『Strictly Turntablized』は海外レーベル〈Mo’MAX〉からのリリースだったんだけど、その制作前に〈Mo’MAX〉の一員としてのヨーロッパツアーが組まれて、参加したんですよね。

海外に行くのは初めてだったかな? 少なくともヨーロッパは初めてでした。James LavelleやDJ Shadowたちとちっちゃいワンボックスで移動して、色んなクラブに行ったんだけど、とにかくいろんなお客さんがいて。そこで嗅いだ空気や匂いを、どうしても東京から持ってきた音に加えたくなって、向こうのスタジオに入って再構築したのが“Kemuri”。確かドイツでのライブが終わったあとだった。

原雅明:東京ではどの程度作ってたんですか?

DJ KRUSH:ドラムと上モノぐらいでしたね。

原雅明:この特徴的な、本当に煙のようなサウンドスケープや音響的な部分はどうやって作ったんですか?

DJ KRUSH:James(Lavelle)からレコードを借りて、その中で一生懸命サンプルを探して。ただ、まともにループをさせても、あのクラブでみた景色は形にできないと思って、リバースにしたり、エフェクトを細かくかけたり、ターンテーブルで音像を調整したり、試行錯誤して作った記憶がありますね。

原雅明:“Kemuri”が出たとき、ヒップホップの人よりも、テクノやレゲエ、ダブ、ロックを聴いてる人が反応した感触があったんですよね。同時に、アブストラクトなんだけど、聴きやすさがあると。

DJ KRUSH:それは気にしてましたね。波があって、オチがあって、ちゃんと着地するみたいな。でも風当たりは強かったですよ。「あれはヒップホップなのか」みたいな。ただ、サンプリング文化で育ってるし、それがルーツだから、それを軸にしてどう広げられるか、というトライをした曲だったと思いますね。

原雅明:だから、ジャンルとしてもアブストラクトやトリップホップという枠組みで捉えられましたよね。“Kemuri”の時期はどんな機材を使っていたんですか?

DJ KRUSH:AKAIの「S1000」を使ってましたね。僕の同級生の弟がパードン木村(アンダーグラウンドシーンで長く活動する音楽家/エンジニア。菊地成孔や野宮真貴、テイトウワ、KILLER-BONGなどとのコラボでも知られる)で。

原雅明:そうだったんですか。

DJ KRUSH:そうそう。彼に色々と教えてもらったんですよね。確か「S1000」は40万ぐらいしたのかな。でも、あれだけじゃトラックメイクはできないから、ROLAND「MC-50」というシーケンサーでコントロールして。当時はサンプルした素材を、波形を見ながらエディットしたり、エフェクトを掛けた変化をモニターで見ることはできなかったから、耳で聴いた音のみで判断してるんですよね。そこで音像を感覚で作れるように鍛えられたのはよかったと思う。

原雅明:サンプリングも独特ですよね。人が拾わないところを使うことが多い気がします。

DJ KRUSH:それが俺にとって必要なことだったのかな。定番のループも散々やったんだけど、それだけじゃ頭に描いてるもの、感じている風景を音で表現しきれないと思ったんですよね。だから、独特の部分を使ったり、ピッチをガッと下げちゃったりして、自分の空気に近づけるという作業はすごく考えましたね。

原雅明:もう1曲、去年リリースされたアルバム『再生 -Saisei-』から“凛撃 -Ringeki-”を流したいんですが、これは当然“Kemuri”の頃とは制作環境が違いますよね。

DJ KRUSH:そうですね。「Ableton Live」を基盤ソフトに、「Waves」のプラグインとかを使って組み上げていって。でもE-MU「SP1200」を一回通してるのかな。

原雅明:制作の中心を実機からDTMに環境に移したのは?

DJ KRUSH:『漸 -ZEN-』(2001年)のときにはもう変えていたかもしれない。Boss(THA BLUE HERBのILL BOSTINO)とやった“Candle Chant (A Tribute)”はDTMだったと思う。それは世の中の流れ的な部分が大きいですね。エンジニアも含め、多くの制作環境がデジタルに移行していったという機材的な理由だけじゃなくて、「911」(「アメリカ同時多発テロ事件」)で海外渡航の際に飛行機に持ち込めるものの制限が厳しくなったという時代的な理由もあった。それでPCとHDDというミニマムな形でライブができるようになる必要もあったんです。

原雅明:戸惑いはありました?

DJ KRUSH:やっぱりアナログとデジタルは音が全然違いますからね。でも、それを比べるのは間違ってるし、両方にいいところがあるから、それをちゃんと自分が使いこなせばいいんだなって。自分が見てる「絵」は変わらないから。

原雅明:KRUSHさんの音源には、いわゆる日本的な、和のテイストみたいな部分がすごく自然に出ていると思うし、それが海外でも評価された大きな要素だったと思うんですね。でも、あからさまに「和」の部分は入れない。実際、和楽器や尺八の演奏者ともコラボされましたが、自然な形で取り入れていますね。

DJ KRUSH:『迷走 -Meiso-』(1995年)に収録された“Only the Strong Survive (with C.L. Smooth)”でも尺八を使ったんですよね。自分自身、子どもの頃から洋楽を聴いてたタイプじゃないし、演歌だったりも聴いているわけで。海外でDJするようになったときに、自分の持ってる「日本的なもの」──それは「文化」とか「社会」という言葉では表現しにくいんだけど──が武器になると思ったんですよね。

DJ KRUSH:日本で育った人間として、海外からもそれ(「和」の要素)を期待される部分もあるし、自分自身も興味が強くなっていった。それで尺八や太鼓の先生を呼んで、要素を自分の中で深めながら、それを海外に投げるという部分はすごく大切だと思った。そして、ただ取り入れるんじゃなくて、自分の個性を込めることが大事だなと。そういった「日本という背景」と「個性」が作品に入ったり、それが伝わって、自分の作品が注目され、いまも毎年、海外でツアーを組んでもらえるのだと思います。

原雅明:日本の環境音楽をコンパイルしたアメリカ人に、Brian Enoのようなアンビエントと、細野晴臣などの日本の環境音楽との違いを訊いたら、日本のアーティストはきれいな音楽を自然に奏でられる、欧米のアンビエントはもっと頭で作ってるという話をしていて。

DJ KRUSH:水墨画じゃないけど、自然な間があるような気がしますね。色では塗れない「隙間」をあえて作ることで、他が生きてくるというか。それは自然に生まれるものなのかな。

トラックメイカーチーム:長年活動を続けていくなかで、昔から変わらずに大事にしていることはありますか?

DJ KRUSH:自分が気持ちいいか、気持ち悪いかですよね。気持ち悪い気持ちよさというのもあるんだけど(笑)。ビートメイカーはみんなそうだと思うけど、「自分の気持ちいい部分」にこだわるし、それを見つける作業が大事だと思う。そのために、無理せずに、でも刺激をどんどん入れないといけないし、そこでちゃんと自分と対峙するのが大事ですよ。みんな逃げちゃうじゃないですか、自分から。でも、年を取れば取るほど、自分を見つめないといけないなって。それは孤独で辛い作業なんだけどね。

トラックメイカーチーム:流行も含め、ビートが時代によって様々に変化することはどう考えていますか?

DJ KRUSH:ベースミュージックも好きだし、いろんなリズムに興味があります。なるべく聴くようにしてるし、実際に作ってもいる。でも、早い4つ打ちとかを作ってみても、自分の中では「ズッズッガ!」という(王道の)ドラムパターンを超えられない。だから、そのビートの中でまだやり残してることがあるんだなって思っています。それを超えるビートや作品ができたら、絶対にリリースします。

トラックメイカーチーム:自分の制作について、ゼロに戻ったり、リセットすることはできると思いますか?

DJ KRUSH:う〜ん……俺はゼロに戻ろうと思ったことがないんですよね。必要に応じて、手を変え品を変え、色んな表現にチャレンジしたり、制作の方向性も変えたりしたけど、ヒップホップというルーツは変えられなかったし、その意味でもゼロには戻ったことはないな、僕の場合はね。もし戻るとしたら……自分でとことんまで悩んで、作り続けた先にあることなのかな、と思います。

トラックメイカーチーム:制作環境ですが、新しい機材を導入することが多いのか、それとも「Ableton Live」のなかで研ぎ澄ませていくのか、どちらが強いですか?

DJ KRUSH:僕はひとつのものを徹底的に突き詰めるタイプですね。「Ableton Live」でもプラグインはもちろん増やすんだけど、なにか新しい機材をバンバン導入したりはしない。昔からそうなんですよ。「MC-50」も指の跡がつくぐらい、ボタンが減るぐらい打ち込んでた。目をつぶっても打てるぜ、みたいな(笑)。「Ableton Live」にもまだ知らない、使ってない機能もまだまだあると思うし、それを突き詰める方が性に合ってますね。

トラックメイカーチーム:モチベーションの上がり下がりやメンタルの保ち方、自分との向き合い方はどうしていますか?

DJ KRUSH:内省だけじゃなくて、人の曲を聴いて何かを感じるというのも、「自分と向き合うこと」だと思うんですよね。だから、それは続けていったほうがいい。常に勉強だと思いますよ。可能性を排除しないで、まっすぐ向き合うというか。みんな、これから先の人生はずっと長いから、一つひとつへこたれずに、落ち込む自分を救う力をつけるのが大事だと思うよ……俺もまだまだできないんだけどさ、半人前だから(笑)。

トラックメイカーチーム:海外からの評価はどのように考えていますか?

DJ KRUSH:基本的に、自分がやりたいことを作品にぶち込むということしか考えていないんですよね。その結果として「これはアメリカで受けるかもな」「ヨーロッパで好かれるかも」とは思ったりもするけど、最初から海外を意識して作ることは自分のアルバムではないです。歳を取ってきたので、そんなことを考えてる暇はない(笑)。

でも、若いときはフラフラしてましたよ。戦略を考えたり、それが裏目に出たときもある。ライブの選曲が全然受け入れられなかったときもある。それでも、ずっとDJ KRUSHとして音楽を作るなかで、自分のやりたいことが明確になったし、自分の音楽を待ってるやつがいるなら、それを裏切っちゃいけないなと。そして、それを重ねてきたことで、海外でも国内でも、俺がどんな音をかけるかがみんなわかっていったんですよね。

DJ KRUSH:もちろん、叩かれたときもあったよ。「BPM60じゃ踊れない」……そりゃそうだろうって(笑)。散々言われたこともあったけど、でも、それが俺の音だって根付かせて、アブストラクトやトリップホップと言われる流れが起きて、時代が追いついてきたというか。それでもやっぱり迷うときはあるよね。

トラックメイカーチーム:いまもありますか?

DJ KRUSH:たまにある。ライブだって外すときもある。でも、どんな状況でも「自分を置いてくること」ができればいいのかなって。「あいつじゃなきゃできない」があればいいと思うし、それを作るのが使命だと思ってますね。

未だに思い出すけど、原宿のホコ天でブレイキングをやってるときに、Keith Haringが遊びに来て、Fab 5 Freddy『Change The Beat』にサインを貰って、長女の乳母車にも絵を描いてもらってたんですよ。その時に彼が言ってたのは「やり続けろ」。それは常に思い出すようにしてる。自分ひとりの力は大したことはないんですよ、たぶん。でもやり続けることで、そこに賛同してくれる仲間が増えて、それが力になっていく。それを大切にしたほうがいいと思いますね。

ダンサー、DJが意識するダンストラックのポイント

続いては、B-Boy・KATSU ONEとDJ MAR SKIのトークセッションをお届けしよう。

DJ MAR SKI:素晴らしいアーティストのみなさんとこういった企画でご一緒できることを誇りに思います。ありがとうございます。

トラックメイカーチーム:(拍手)

DJ MAR SKI:僕はDJとして、第一回目の『Red Bull BC One』(2004年)から関わらせて頂いているのですが、コンテンツが大きくなるにつれ、コピーライトの問題をより深く考える必要が生まれました。やはりサンプリングのクリアランスを取っていない曲や、著作権が曖昧なトラックが非常に使いにくくなった。そうなると『Red Bul BC One』というプラットフォーム向けに制作された曲や、著作権者から許諾が取れている楽曲ライブラリの中からプレイすることがベースになっていく。

そうなると今度は、世界中のDJが同じ曲をかけがちになり、新鮮さが薄まってしまう。そういった状況を鑑みて、Red Bull Japanのアイディアで、日本で行われる『Red Bull BC One World Final Tokyo 2025』に向けたオリジナルトラックを、日本のアーティスト/トラックメイカーから生み出していこうという企画が始動しました。今回参加して頂くみなさまは、これまでにも素晴らしい楽曲を制作している方々なので、そのクオリティにおいては完全に信頼を置いています。そのうえで、そこに加えるスパイスとして、僕はブレイキングのDJとして、KATSU ONEはB-Boyとしての視点でお話できればと思います。

KATSU ONE:B-Boy、B-Girlとして「共通で好きな感じのブレイクビーツ」というのはあるんですよ。でも同時に「これは苦手」「踊りにくい」と感じる曲もある。ダンスする側として、どんなテンポやリズム、構成が踊りやすくて、ダンサーは踊るうえで何を意識しているのか、みたいなことをお話できればと。

DJ MAR SKI:まず、みなさんも当然ご存知だと思うのですが、ブレイクビーツは、ドラムやパーカッション、ベース、ブレイクダウンのパートをフィーチャーし、楽曲の中にある「ブレイク」のパートを2枚使いしたことから始まりました。それに合わせて踊ったことが、ヒップホップやブレイキングの起源となっています。そして、それが発展して、ブレイキングやダンスに向けての楽曲やトラックも制作されていくようになっていきました。

その中で、いわゆる「アンセム」と言われるものはBPM110から120ぐらいのものが多いです。125を超えるとダンサーが踊りにくくなるので、あまり僕はかけないようにしてます。速い曲はかけるとしても、クルー同士のバトルで入り乱れて踊るときや、セッション性が強いときにかけますね。ただ、BPMにも時代の変化があって、1997年ぐらいからはラップが入った曲、BPMでいえば100ぐらいのビートが増えていった。それが2000年代に入ると、NasやJay-Zのような、当時の現行のヒップホップもダンスに入ってくるようになって、BPMの幅も90ぐらいまで下がりました。

最近だとRZAがプロデュースしたAwichさんの“Butcher Shop feat. FERG”のMVでもブレイキングのシーンがありますけど、あれはBPMが90。だから、一概に「ブレイキングはBPM100〜120くらい」とは言えないのが現状です。

また、90年代のヒップホップ黄金時代でも、ファンクやソウルがサンプリングのメインになった王道の東海岸の曲はいいんだけど、西海岸のGファンクみたいなのだと踊りにくい、みたいな。一方で、ユーロ(ヨーロッパ)のブレイキングシーンだとよりエレクトロなサウンドを好んで踊っている感じがありますね。DJスタイル自体も、日本やアメリカはカットやスクラッチでクイックに繋ぐことが多いけど、ユーロのDJはハウスやテクノのようにキレイに繋いでいくことが多い。

KATSU ONE:ダンサー目線でいうと、ブレイキングは足技を中心にしたフットワークタイプ、背中で回ったり仰向けになったりするバックロックタイプと、2つのスタイルに大きく分けられます。つまり「立つ」か「しゃがむ」か。自分が得意とする方向によって、好きなタイプの曲も分かれます。また、大きなアクションを得意とするパワームーブタイプは、もうパンクロックみたいな曲でガンガンいきたい、みたいな人もいます。

DJ MAR SKI:パワームーブタイプは、Fatboy SlimやThe Chemical Brothersのような4つ打ちだったり、エナジーが湧き出すようなものが好きだったりしますね。ただ、人によってはそういった曲に対して「トゥーマッチだ」というジェスチャーをする人もいて。

トラックメイカーチーム:選曲の構成によって、DJとダンサーの間でピリッとすることはありますか?

DJ MAR SKI:僕はユーロっぽい選曲はあんまり得意ではないし、いわゆるブレイクビーツが中心なんですが、ヨーロッパでDJすると中指立てられたりすることもあります。「もっと早いダンスビートにしろよ」「エレクトロっぽいのをかけろ」みたいなアピールもされて。僕もDJブースで中指立てたりしています(笑)。

KATSU ONE:そこでもバトルがあるんだ(笑)。ダンサーもUS系とユーロ系が戦うこともありますよね。

DJ MAR SKI:そういうときはユーロのダンサーが好きそうなものもかけるんですけど、どっちかって言うとUS寄りにはなってしまいます。逆に、ユーロのDJだったらテクノ寄りになると思うし。

KATSU ONE:確かに。

DJ MAR SKI:ただDJとしては、タイプが違う同士が当たったら、どちらもいいムーブができるような曲を考えますね。先攻後攻が好きそうな曲を1曲ずつかけようとか。もちろん、そういうのを全く気にしないDJもいます。『Red Bul BC One』では、ターンごとにできるだけ両方に同じ曲をかけて、条件を同じにするという暗黙の了解があるんですが、その流れを作ったのは『Red Bul BC One』の日本のDJたち、つまり僕らなんですよね。それが世界中に広がって、公式に宣言している大会もある。ただ、あくまでも暗黙の了解であってルールではないので、そのチョイスや配分はDJのセンスによって変わります。

KATSU ONE:ダンサーとしては、繋いだときにBPMがぐっと変わる、特に落ちるのは苦手ですね。その変化に合わせて、自分の方に流れを引き寄せることができれば最高なんですけど、やっぱりBPMが大きく変わると集中力が途切れてしまうこともありますね。

DJ MAR SKI:僕もそこまでテンポを変えないですね。ダンサーさんの中でイケてないとされる動きに「早取り」というのがあります。要はビートよりも早く動いてしまうことですね。それはもうタブーに近いし、審査の評価も一気に下がるんですが、DJが速いビートから遅いビートに落とすと、どうしても動きが走りやすくなるというか、早取りを誘発してしまう。だからそうならないように意識してますね。

あと、みんな好きなんだけど困る曲というのがあって、その代表曲がDJ Shadowの“Organ Donor”。

KATSU ONE:はいはい。あのオルガンのソロが入る、ビートが抜ける部分ですね。

DJ MAR SKI:あの抜けの部分をそのままかけちゃうと地獄なので(笑)、その部分をカットして後半に繋げたり、ビートを乗せたり。DJとしてケアはしてますね。

KATSU ONE:でも“Organ Donor”はかけるDJも多いから、あの「ドン!」からの「ビートの抜け」の部分をあえて練習するダンサーもいますよ(笑)。

DJ MAR SKI:すごい(笑)。でも「ビートの抜け」は4カウントぐらいが限界かなと思います。

KATSU ONE:ダンサーとしては、歌詞やラップが乗っている曲で、ボーカルの部分が4小節目や8小節目という区切りのいいところで切れない曲だと、リズム感が取りづらく、崩れがちになりますね。ボーカルが早めに終わる曲もそうだし、ボーカルパートが残ってるのにカットされたりすると、ちょっとノリが悪くなってしまう。

トラックメイカーチーム:トラックに対するアクセントは考えますか? トラックメイカーとしては、4拍目や8拍目でオチというか、ビートに変化をつけるときが多いんですが、ブレイカーは9拍目──8拍目の次の頭の1拍目でポーズするときが多いですよね。

DJ MAR SKI:そうですね。1拍目でフリーズするときが多いと思う。(名盤として知られる)『Gordon’s War』のサントラに収録の“Hot Wheels (The Chase)”の「デレ!」っていうリフだったり、Dynamic Corvettes“Funky Music Is The Thing”のイントロみたいな定番の部分には、ダンサーもアクセントを入れてくる場合がすごく多いかもしれないですね。DJとしても合わせやすい部分だし、ダンサーもそれがわかってるというか。だからそういった「ワンアクセント」はダンサーの7〜8割は意識してると思いますね。

KATSU ONE:あと、ダンサー目線でいうと、自分のダンスを見てくれた人が「この曲にこんな音が入ってたんだ」って気づいてもらえるとすごく嬉しい。ダンスを通して音を可視化するというか。普通に聴いているだけでは気づきにくい部分を、ダンサーがピックアップして踊ることで新しい発見に繋がるというか。

DJ MAR SKI:ありますね。「DJは音をかけることができて、B-Boy・B-Girlはそれを見せることができる」とよく表現するんですけど、そうやってタッグになって新しい発見を生み出せると、すごく喜びを感じます。

トラックメイカーチーム:USとユーロが違うという話のように、ダンスシーンも多様化していると思います。その中で共通する大事なエッセンスはあると思いますか?

DJ MAR SKI:「こうじゃなきゃダメ」というのがないのが、共通するポイントなのかなと思います。ボーカル、管楽器のような上モノ、シンセ……なんでもありだと思う。そういう中で、新しいイノベーションがブレイクビーツの中に生まれる。

KATSU ONE:そうですね。ダンサーとしても、そのイノベーションがすごく刺激になります。

DJ MAR SKI:アメリカのレジェンドのみなさんは、「日本のブレイクDJが世界中で一番好きだ」とよく言ってくれるんですね。その言葉は、DJプレイに対する信頼もそうだと思うけど、かける曲に対する信頼、ひいてはビートやトラックメイカーへの信頼でもあると思うんです。今回もこんなすごいメンツが集まって、『Red Bul BC One』をビート面からも盛り上げてくださると思うし、その気持ちはB-Boy、B-Girlにも伝わると思ってます。

世界大会を盛り上げる、豪華コラボで生み出されたトラックたち

こういったメンターセッションやディスカッションを経て、トラックメイカー陣はブレイキング向けのトラックへの理解を深め、楽曲の制作に向かっていった。完成した楽曲は以下の通りだ。

FUNKY TIME / FKD, TOSHIKI HAYASHI(%C)

TOFU SHAKE / KO-ney, Katimi Ai, 明日佳

¥ (YEN) / FKD, Katimi Ai, ASUKA

JUGGLING STEP / KO-ney, DJ Mitsu The Beats

FREAKY / FKD, DJ Mitsu The Beats

RASEN / MET, ASUKA, Katimi Ai

CLIPCLOP / TOSHIKI HAYASHI(%C), 明日佳

SET UP / FKD, KO-ney

CATS / MET, TOSHIKI HAYASHI(%C)

GOD’S SON / DJ Mitsu The Beats, TOSHIKI HAYASHI(%C)

TWO FACE / KO-ney, TOSHIKI HAYASHI(%C)

WOBBLE / FKD/Phennel Koliander

LOWLOW / GOLD DIGGA, TOSHIKI HAYASHI(%C)

ISSHUN / GOLD DIGGA, Phennel Koliander

PRIDE / GOLD DIGGA, DJ Mitsu The Beats

BLUE LOTUS / GOLD DIGGA, Katimi Ai, 明日佳

SOUL HACK / GOLD DIGGA, Phennel Koliander

WAIT BREAK / DJ Mitsu The Beats, MET

WATERPOOL / GOLD DIGGA, DJ Mitsu The Beats

THUNDERBOW / GOLD DIGGA, Katimi Ai

SONG OF THE BIRDS, GOLD DIGGA

DIVE / FKD, KO-ney

いかがだろうか。トラックメイカー同士で共作すること自体が珍しい上に、日本屈指のトラックメイカーやプレイヤーたちの共演したこの作品群。クレジットリストを見るだけでも心が踊らないだろうか。ブレイカーはもちろん、きっと音楽ファンならば誰しもがそう思うはずだ。

このトラックの上でブレイカーたちはどんなムーブを見せ、新たな景色を映し出し、ダンスによって鮮やかに色づけていくのか。そして誰が世界一のブレイカーとなるのか。11月9日(日)『Red Bull BC One World Final Tokyo』への期待は否応なく高まっていく。

また、上記楽曲の中から13曲を収録したアナログ盤のリリースも決定。世界大会の会場と、その直前11月7日(金)に開催される『Red Bull BC One Last Chance Cypher 2025』(東京・渋谷Spotify O-EAST)にて購入可能で、アートワークはTaku Obataが手がけた。

ラストサイファーや大会当日は全国各地でパブリックビューイングや、ABEMAでの番組配信も実施と盛りだくさんの『Red Bull BC One』。各イベント/コンテンツ詳細はオフィシャルサイトからチェックしよう。

【イベント情報】

『Red Bull BC One World Final Tokyo』

日時:2025年11月9日(日)OPEN 15:00 / START 17:00

会場:東京・両国国技館

主催:レッドブル・ジャパン株式会社

パートナー:Reebok / PHILIPS / VISA / Jeep / G-SHOCK / BEYBLADE X / イープラス / Japan Wireless